Église Saint-Godard de Rouen

Pour les articles homonymes, voir Église Saint-Godard.

| Église Saint-Godard | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | église paroissiale |

| Rattachement | Archidiocèse de Rouen |

| Style dominant | gothique flamboyant et Renaissance |

| Protection |  Classé MH (1862)[1] Classé MH (1862)[1] |

| Géographie | |

| Pays |  France France |

| Région | Normandie |

| Département | Seine-Maritime |

| Ville | Rouen |

| Coordonnées | 49° 26′ 42″ nord, 1° 05′ 44″ est |

|

| |

modifier  | |

L'église Saint-Godard est un lieu de culte catholique dans le centre-ville de Rouen, dans le quartier Vieux-Marché / Cathédrale, située auprès du musée Le Secq des Tournelles (ancienne église Saint-Laurent, désaffectée au culte) et du musée des Beaux-Arts.

Historique

L'église a servi de sépulture aux saints évêques Godard, inhumé dans l'église en 525[2] et Romain, inhumé en 644. Elle a peut-être été initialement dédiée à sainte Marie du Faubourg dite Sainte-Marie-hors-les-murs et plus vraisemblablement à saint Romain. Son corps fut transféré vers 1090 à la cathédrale, ne laissant que le sarcophage, qui sera conservé jusqu'au début du XIXe siècle[3].

Sous saint Louis, l'église se trouve comprise dans l'enceinte de la ville de Rouen. Elle brûle en 1248, puis est reconstruite et agrandie[4].

Aux XVe et XVIe siècles, elle est la paroisse des habitants du château de Rouen. C'est là que les capitaines et leur famille assistaient à la messe et faisaient baptiser leurs enfants et c'est à cette paroisse qu'allait leur générosité.

La porte de l'église est décorée des armoiries de la famille de Brézé, trois de ses membres ayant été tour à tour capitaine du château de Rouen de 1449 à 1531[5].

Elle connut plusieurs phases de construction pour devenir ce que l'on peut voir aujourd'hui :

- Dans la seconde moitié du XVe siècle, la nef est construite.

- En 1527, le collatéral nord est achevé par Julien Chanevyere.

- En 1534, le collatéral sud est construit.

- En 1537, les deux escaliers de la crypte sont construits et la porte sur la rue Beffroi est achevée[1].

- En 1562, elle subit les dégâts des calvinistes[1].

- En 1612, la tour à l'angle nord-ouest est construite par François Lachausse.

- En 1654, la sacristie est agrandie.

- De 1755 à 1757, les combles et pignons des collatéraux sont abaissés pour les mettre en rapport avec ceux de la nef et du chœur par Jean-Pierre Defrance[1].

- Sous la Révolution, elle est fermée et manque de disparaître.

- En 1801, elle n'est plus comprise comme église de la ville de Rouen[6].

- En 1806, grâce à l'insistance de l'abbé Chefdeville, elle est rendue au culte[1] comme succursale de la paroisse Saint-Patrice.

- En 1829, elle redevient église paroissiale[4].

- En 1852, pose de trois vitraux neufs dans l'abside, réalisés par le peintre Pierre-Jules Jollivet et le peintre verrier Pierre-Charles Marquis. Puis la restauration des vitraux est confiée à l'atelier de Gaspard Gsell.

- En 1862, l'église fait l'objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862[1].

- En 1867, pose du dernier vitrail de Gaspard Gsell, Proclamation du dogme de l'Immaculée Conception.

- En 1918, les vitraux de la Renaissance sont démontés.

- En 1921-1922, remontage des vitraux après remise en état.

- En 1939, nouveau démontage des vitraux de la Renaissance. Ils sont transportés à Niort où ils sont restaurés par Jean-Jacques Grüber. Les vitraux du XIXe siècle sont restés en place et ont souffert des bombardements.

- En 1948, remontage des vitraux de la Renaissance. Les vitraux du XIXe siècle n'ont été restaurés qu'à la fin du XXe siècle.

Description

Architecture

L'église est composée de trois nefs, d'égale hauteur. La nef centrale, plus longue s'achève par une abside à trois pans. Les nefs sont couvertes d'un berceau en bois avec entraits, œuvres de Josias le Grand. La tour-clocher à l'angle nord-ouest est restée inachevée[7].

Une crypte du XVIe siècle s'étend sous le chœur et la chapelle Saint-Romain et dont l'accès se fait depuis un escalier dans la nef nord. C'est une salle voûtée sur croisée d'ogives, reposant sur un pilier central[7].

-

Clocher.

Clocher. - Vue arrière.

-

Portail principal.

Portail principal. - Vue de la nef.

Orgues

C'est la seule église de Rouen à posséder deux orgues[8] réalisés par Aristide Cavaillé-Coll : le grand orgue en 1884, l'orgue du chœur en 1885. On fit appel à Aristide Cavaillé-Coll pour construire ces arguments. L'orgue de tribune fut inauguré en 1884 par l'organiste et compositeur Charles-Marie Widor. Des concerts sont régulièrement donnés dans cette église à l'acoustique remarquable.

- Orgue de tribune d'Aristide Cavaillé-Coll.

- Cénotaphe de Charles et Pierre de Becdelièvre.

- Triptyque en mosaïque sur Jeanne d'Arc.

Vitraux

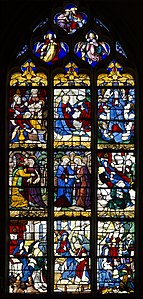

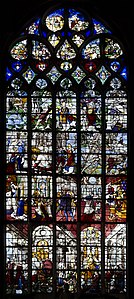

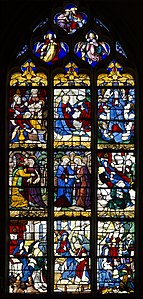

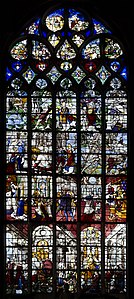

L'église est réputée pour ses vingt-quatre vitraux[9] allant du XVIe au XIXe siècle. Quatre datent du XVIe siècle : la vie de Marie, la vie de saint Romain, les Apparitions évangéliques et l'Arbre de Jessé. Ce dernier a été réalisé par Arnoult de Nimègue en 1506 pour la chapelle de la Vierge. Cette chapelle accueille également le cénotaphe en marbre blanc du XVIIe siècle comprenant les orants de Charles et Pierre de Becdelièvre, seigneurs d'Hocqueville et seigneurs puis marquis de Quevilly[7].

-

Baie 1 représentant un Arbre de Jessé, œuvre d'Arnoult de Nimègue (1506).

Baie 1 représentant un Arbre de Jessé, œuvre d'Arnoult de Nimègue (1506). -

Vitrail de la sainte Vierge.

Vitrail de la sainte Vierge. -

Vitrail des Apparitions.

Vitrail des Apparitions. -

Baie 5 représentant la vie de Saint-Romain, vitrail du XVIe siècle.

Baie 5 représentant la vie de Saint-Romain, vitrail du XVIe siècle. - Détail de la baie 16 représentant Adam et Eve.

- Détail de la baie 18.

Notes et références

- ↑ a b c d e et f Notice no IA00021835.

- ↑ Son corps a été transféré sous Guillaume le Conquérant à Soissons.

- ↑ Églises de Rouen.

- ↑ a et b Lemoine et Tanguy 2004

- ↑ collectif, Le château de Rouen et son donjon, Rouen, Conseil général de la Seine-Maritime, , 49 p. (ISBN 2-902093-47-0), p. 44.

- ↑ Les cent clochers.

- ↑ a b et c Bottineau-Fuchs 2001

- ↑ Les orgues de l’église Saint-Godard.

- ↑ Théodore Licquet, Rouen: son histoire, ses monuments et ses environs, Rouen, A. Le Brument, 1857.

Annexes

Sources et bibliographie

- François Lemoine et Jacques Tanguy (préf. Guy Pessiot), Rouen aux 100 clochers : Dictionnaire des églises et chapelles de Rouen (avant 1789), Rouen, Éditions PTC, , 200 p. (ISBN 978-2-906258-84-6, lire en ligne), p. 51-53

- Jacques Monsabré, L'orgue : discours prononcé le 8 mai 1884 en l'église Saint-Godard de Rouen pour l'inauguration du grand orgue, Rouen, E. Fleury, , 24 p.

- Alfred Ruedolf, Les vitraux de Rouen : St. Godard, St. Patrice, St. Vincent (OCLC 50147636)

- Charles de Robillard de Beaurepaire, « Note sur l'église Saint-Godard de Rouen », Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure, 1888-1890

- Pierre Chirol, « L'église St-Godard », Bulletin des Amis des monuments rouennais, 1946-1950

- Yvon Pailhès, Rouen : un passé toujours présent… : rues, monuments, jardins, personnages, Luneray, Bertout, , 285 p. (ISBN 2-86743-219-7, OCLC 466680895), p. 46-47

- Gustave Lefebvre, Le grand Orgue de l'église Saint-Godard de Rouen, Rouen: Edmond Fleury, 1884.

- Inconnu, Notice sur la décoration nouvellement achevée de la Chapelle de la Sainte-Vierge dans l'Église Saint-Godard, à Rouen, Rouen: Imprimerie de E. Cagniard, 1864.

- Lucien-René Delsalle, Rouen à la Renaissance sur les pas de Jacques Le Lieur, Rouen, L'Armitière, , 591 p. (ISBN 978-2-9528314-1-3), « À propos et autour de Saint-Godard », p. 89-98

- François Farin, Histoire de la ville de Rouen, volume 2, Rouen, Louis du Souillet, 1731, p. 132-143

- Yves Bottineau-Fuchs, Haute-Normandie gothique : Architecture religieuse, Paris, Éditions A. et J. Picard, coll. « Les Monuments de la France gothique », , 403 p. (ISBN 2-7084-0617-5, ISSN 0986-4881), p. 348-349

- Martine Callias Bey, Véronique Chaussé, Françoise Gatouillat, Michel Hérold, Corpus Vitrearum - Les vitraux de Haute-Normandie, p. 357-359, Monum, Éditions du patrimoine, Paris, 2001 (ISBN 2-85822-314-9) ; p. 495

Articles connexes

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Église Saint-Godard de Rouen, sur Wikimedia Commons

- Ressources relatives à la religion

:

: - Clochers de France

- Observatoire du patrimoine religieux

- Ressource relative à l'architecture

:

: - Mérimée

- Patrimoine histoire : Église Saint-Godard de Rouen

Portail de Rouen

Portail de Rouen  Portail de l’architecture chrétienne

Portail de l’architecture chrétienne  Portail du catholicisme

Portail du catholicisme  Portail des monuments historiques français

Portail des monuments historiques français