Laperrière-sur-Saône

| Laperrière-sur-Saône | |||||

Église Sainte-Marie-Madeleine. | |||||

Blason | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays |  France France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Côte-d'Or | ||||

| Arrondissement | Beaune | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Rives de Saône | ||||

| Maire Mandat | Jean-Luc Soller 2020-2026 | ||||

| Code postal | 21170 | ||||

| Code commune | 21342 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale | 426 hab. (2021  ) ) | ||||

| Densité | 38 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 06′ 45″ nord, 5° 20′ 32″ est | ||||

| Altitude | Min. 180 m Max. 201 m | ||||

| Superficie | 11,17 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Brazey-en-Plaine | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côte-d'Or

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | laperrieresursaone.fr | ||||

modifier  | |||||

Laperrière-sur-Saône est une commune française située dans le canton de Brazey-en-Plaine du département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

Géographie

Localisation

Mairie

Mairie

La commune se trouve à mi-chemin entre Saint-Jean-de-Losne, chef-lieu du canton, et Auxonne, capitale du Val de Saône (11 km). Elle se situe aussi à 13 km de Dole, sous-préfecture du Jura, à 48 km de Beaune, sous-préfecture de la Côte-d'Or, et à 46 km de Dijon, préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté.

| Les Maillys |  | ||

| Saint-Symphorien-sur-Saône | N | Saint-Seine-en-Bâche | ||

| O Laperrière-sur-Saône E | ||||

| S | ||||

| Samerey |

Géologie, relief et hydrographie

La commune appartient à la plaine alluviale du Val de Saône, aux sols constitués de cailloutis, de calcaires, et d'argiles bien aérés, boisés et comptant de nombreux biefs. Les principaux cours d'eau qui la traverse sont la Saône, la Noue et l'Orfenot. Le canal du Rhône au Rhin longe la commune sur sa limite sud-ouest.

Climat

Pour des articles plus généraux, voir Climat de la Bourgogne-Franche-Comté et Climat de la Côte-d'Or.

En 2010, le climat de la commune est de type climat des marges montargnardes, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[1]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat semi-continental et est dans la région climatique Bourgogne, vallée de la Saône, caractérisée par un bon ensoleillement (1 900 h/an), un été chaud (18,5 °C), un air sec au printemps et en été et des vents faibles[2].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,6 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17,5 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 907 mm, avec 11,9 jours de précipitations en janvier et 8,2 jours en juillet[1]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Tavaux Sa », sur la commune de Tavaux à 9 km à vol d'oiseau[3], est de 11,7 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 868,7 mm[4],[5]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[6].

Accès

La commune est traversée par les routes D 24 (Maison-Dieu-Labergement-Foigney) et D 110C (Laperrière-sur-Saône-Abergement-la-Ronce), ainsi que par l'A36 (Beaune-Mulhouse-Ouest), dont le plus proche échangeur est Seurre-Saint-Jean-de-Losne à Pagny-le-Château, à 17 km.

Les gares ferroviaires les plus proches sont celles de Saint-Jean-de-Losne (Dijon-Bourg-en-Bresse), à 9,7 km, celle d'Auxonne (ligne de Dijon à Vallorbe), située à 12,5 km et celle de Dole (Dijon-Besançon), située à 13,5 km.

Enfin la commune est accessible par la Saône, bordant sa frontière nord-ouest, et le canal du Rhône au Rhin, bordant sa frontière ouest.

Urbanisme

Typologie

Laperrière-sur-Saône est une commune rurale[Note 1],[7]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[8],[9]. La commune est en outre hors attraction des villes[10],[11].

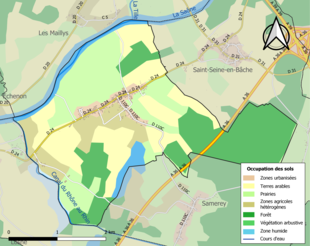

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (60,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (30,8 %), prairies (25,6 %), terres arables (25,1 %), zones agricoles hétérogènes (9,9 %), eaux continentales[Note 2] (4,3 %), zones urbanisées (3,9 %), zones humides intérieures (0,4 %)[12]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Histoire

De fondation romaine, Laperrière devient, entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du XVe siècle, le siège d'une châtellenie ducale, englobant les villages voisins, puis un marquisat jusqu'à sa dislocation à la fin du XVIIIe siècle. Elle constitue une commune depuis 1790.

Origines, toponymie et étymologie

Les origines de la commune demeurent méconnues. Des fouilles archéologiques effectuées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, révèlent quelques vestiges de l'époque romaine (route[13], tuiles, verroterie…[14]), mais qui ne prouvent pas avec certitude l'existence du village dès cette période.

Les premiers documents connus à y faire référence datent du XIIe siècle. Le premier est issu d'un pouillé de l'archevêché de Besançon, qui n'est plus accessible aujourd'hui que dans la monographie de Maurice Baldou[15], et révèle l'existence d'une église en 1148. Le second document est une charte cistercienne en latin, datant des années 1170[16], qui désigne le village par le toponyme Perreria.

Ce terme latin, dérivé de petra (pierre), fait sans doute allusion à la géologie graveleuse et pierreuse du lieu

Selon les périodes et les auteurs, le village est aussi nommé Castrum Petrosum (le premier terme laissant penser à une fortification du lieu), Petrosum, Perriera, Petraria, la Parriere, la Perriere, la Peurere, la Perrere, la Perriere outre Saone, pour enfin devenir la Perriere sur Saone, à partir des XIVe et XVe siècles[17].

La particule La n'est rattachée au nom Perrière qu'au XXe siècle, principalement en raison de la codification plus stricte de l'écriture postale.

Châtellenie ducale (1267-1502)

Constitution et organisation de la châtellenie

Au milieu du XIIIe siècle, la position stratégique du village, à la frontière du duché et du comté de Bourgogne, intéresse grandement le duc Hugues IV. En effet, ce dernier souhaite y établir une tête de pont qui lui permette à la fois de garder la frontière du duché et d’organiser des expéditions militaires dans le comté.

Pour cela, il échange en 1267 avec le seigneur de Pagny, Hugues d’Antigny, plusieurs petites seigneuries contre Laperrière, Samerey, Saint-Seine-en-Bâche, ainsi que quelques terres à Echenon et à Foucherans[15] ; soit l'ensemble des possessions achetées 8 ans auparavant par Hugues d’Antigny au sire des Maillys, à partir desquelles le duc Hugues IV crée la châtellenie de Laperrière, dont il est le seigneur et qu’il fait administrer par ses agents. Un château de brique semble déjà être construit à cette époque[18].

En 1272, le duc fait donation du domaine à son fils Robert. Devenu duc, ce dernier joint à l'ensemble Saint-Symphorien-sur-Saône, échangé avec l’abbaye de Losne contre les propriétés d’Echenon[19], ainsi que des terres achetées aux Maillys et à Franxault.

Par la suite, les ducs Eudes IV et Philippe Ier incorporent temporairement à cet ensemble, les seigneuries de Longeault (entre 1345 et 1357) et de Tavaux (entre 1353 à 1357).

La châtellenie quant à elle dépend judiciairement du bailliage de Dijon jusqu’en 1361, du bailliage de Saint-Laurent-lès-Chalon, avec le comté d'Auxonne et les autres terres d’Outre Saône jusqu’en 1480, puis de nouveau de celui de Dijon. De plus, ces terres ont des États particuliers, indépendants de ceux du duché[20], et qui permettent bien souvent à ces terres et à la châtellenie d’être moins fiscalement sollicitées que les autres seigneuries du duché, et de préserver la jouissance de privilèges comme l’exemption de gabelle dès 1380, ou de taxes sur les transactions commerciales en 1460[21].

Concernant l'appel en justice et la protection, les habitants de Flagey-lès-Auxonne, Foucherans, Tavaux et Abergement-la-Ronce, dépendent de la châtellenie à laquelle ils payent une rente de cire annuelle.

Le découpage religieux de la châtellenie est assez original, et est sans doute hérité de la constitution tout aussi singulière de cette dernière, faite par l’adjonction de plusieurs entités villageoises existantes et structurées.

Cette originalité tient en la bipartition de la châtellenie, avec d’un côté la paroisse de Laperrière, qui englobe les villages de Laperrière, Saint-Seine-en-Bâche, et Samerey, et qui dépend du doyenné de Neublans, de l’archidiaconé de Gray, du pagus d’Amous et du diocèse de Besançon[19]; et d’un autre côté celle de Saint-Symphorien, qui dépend du prieuré de Losne.

Ce dernier, affilié à l’abbaye de Cluny, est un nullius dioecesis depuis le XIIe siècle[22]. Cela signifie qu'il ne dépend d'aucun diocèse, que son prieur dispose d'une juridiction séculaire très proche de celle d’un évêque, et qu'il lui incombe de nommer le curé de la paroisse de Saint-Symphorien, comme l’archevêque de Besançon nomme celui de Laperrière.

Garde-frontière et fournisseur ducal

En 1330, Jeanne de France, la fille du roi Philippe V et de la comtesse Jeanne de Bourgogne, épouse le duc Eudes IV. Ce dernier reçoit en dot le comté. Les deux Bourgognes séparées depuis plus de quatre siècles sont de nouveau aux mains du duc, ce qui déplait fortement aux seigneurs comtois, tels que Jean II de Chalon-Arlay, Henri de Montbéliard, ou Thiébaud de Neufchâtel, qui se dressent contre lui. Jusqu’en 1350, la châtellenie de Laperrière est en alerte, les gardes du château sont renforcées pour se parer aux éventuelles attaques des seigneurs belliqueux[23].

La paix est de courte durée puisque dès 1356, les tensions se ravivent dans la châtellenie. En effet, à la suite de l'emprisonnement du roi de France Jean II le Bon par les Anglais, et du traité de Brétigny qui entérine en 1360 une trêve de neuf ans, les soldats démobilisés se regroupent en bandes de pillards qui ravagent le pays. Le château est d’ailleurs pris d’assaut et l’une tour est détruite[24].

En 1361, Philippe Ier, dernier duc de Bourgogne de la branche capétienne, vend le domaine à son cousin le sire de Mirebeau, contre 3000 florins et un droit de rachat. Trois ans plus tard, le duc Valois Philippe le Hardi, fait usage de ce droit pour recouvrer la châtellenie[25], et l’utiliser comme base de défense lors de la conquête de la Comté qu’il entreprend.

Ainsi, jusqu’en 1369, la châtellenie est de nouveau inquiétée par les seigneurs comtois et les pillards qui s’opposent au duc et sévissent aux alentours. En 1364, le château est occupé une semaine par l’un d’eux, qui réclame 2500 florins pour l’évacuer[26]. Le château repris, les gardes sont poursuivies jusqu’en 1377[18].

Puis la paix revient à nouveau jusque dans les années 1430, durant lesquelles des réparations sont effectuées au château pour « faits de guerre », et la duchesse Isabelle de Portugal, qui a reçu la châtellenie en rente de son époux Philippe le Bon, indemnise les paysans de Saint-Symphorien et de Samerey pour la « scélérité des gens d’armes »[18].

Enfin, outre sa position stratégique, la châtellenie de Laperrière offre d'importantes ressources halieutiques et forestières utilisées par le couple ducal pour le ravitaillement de ses hôtels de Bourgogne en bois de chauffe et en poisson, ainsi que pour la construction et la rénovation de ses résidences, comme le château de Germolles dont la charpente est faite du bois de chênes abattus à Laperrière[27].

Fin de la châtellenie ducale

En 1477, le duc Charles le Téméraire meurt devant les portes de Nancy. Sa fille Marie de Bourgogne fait don de la châtellenie à la veuve de son père, Marguerite d'York, afin d’accroître son douaire.

Le roi de France Louis XI, récupère la partie française du duché et entend profiter de la situation pour annexer l’Outre Saône, soit les terres germaniques du duché, dont la châtellenie de Laperrière fait partie, et la Comté, qui sont toutes sous la suzeraineté de l’empereur. Cela n’est pas du goût des inquiétés qui se révoltent[28].

En 1480, la châtellenie est réduite à l’obéissance par les troupes royales[29], et est donnée par le roi, avec les terres de Chaussin, Montmirey et Orchamps, à Girard de Longvic, Seigneur de Gevrey, en récompense de ses loyaux services[30].

Cependant, Marguerite d'York, dépouillée de la châtellenie, querelle Louis XI jusqu’au Traité d’Arras de 1482, au cours duquel le roi force les Autrichiens à fiancer Marguerite d'Autriche, la fille de Marie de Bourgogne et de l’empereur Maximilien, au dauphin de France, le futur Charles VIII, qui jouira en dot du Comté, de l’Artois, de Laperrière et de Chaussin. Dès lors, Louis XI fait retirer la châtellenie à Girard de Longvic, pour la rendre à la veuve du Téméraire.

Mais, en 1490, Charles VIII, devenu roi, rompt les fiançailles, ce qui déclenche une nouvelle guerre que les Français perdent à Dournon, et aboutit au Traité de Senlis de 1493, qui confirme les droits de la duchesse douairière.

À la mort de cette dernière en 1502, la protection des villageois est assurée par les remparts d'Auxonne[31], jugés plus sûrs que le château de Laperrière, et la châtellenie échoit aux héritiers de Marie de Bourgogne, marquant la fin de son union au duché de Bourgogne.

Rattachement à la France (1507-1516)

En 1507, le roi de France tente une nouvelle fois d’imposer sa suzeraineté sur l'ancienne châtellenie ducale, en l’annexant avec celle de Chaussin, au domaine royal. Or, de son côté, la régente des Pays-Bas bourguignons Marguerite d'Autriche, se l'octroi au nom de son neveu Charles Quint, suzerain de droit de ces terres. Cette situation génère à nouveau un conflit ouvert entre les deux monarchies, jusqu’à la paix de Cambrai, de 1509, favorable aux Autrichiens.

Enfin en 1512, le roi de France Louis XII fait un nouveau coup d’éclat, en faisant reprendre les châtellenies de Chaussin et de Laperrière : la guerre dure cette fois près de quatre ans, et prend fin avec les traités de Paris (1514) et de Noyon (1516), qui stipulent que la propriété de ces territoires est à Marguerite d'Autriche, mais, que la souveraineté passe au roi de France.

La châtellenie de Laperrière devient donc officiellement française, et devient rapidement une baronnie, puis un marquisat.

Marquisat (1516-1789)

Organisation et propriétaires (1516-1789)

Le marquisat conserve les mêmes structures institutionnelles et couvre presque le même espace que la châtellenie médiévale. Les différences résident premièrement dans le fait que les hauts officiers (bailli, gruyer, receveur des finances…) et la haute juridiction, qui étaient jusqu’alors celles du duché de Bourgogne, sont désormais propres au marquisat ; deuxièmement dans le redécoupage religieux du marquisat, à la suite de la création des paroisses de Saint-Seine-en-Bâche (1766) et de Samerey (1793) ; et troisièmement à l’inconstance des familles propriétaires du domaine.

En effet, à la suite du changement de suzeraineté opéré en 1516, l’ancienne châtellenie ducale est rapidement échangée par Marguerite d'Autriche contre les terres de Joux, Châtillon-sous-Maiche, Vercel, Vennes, Vuillafans, Ouhans, Morteau, etc ; et échoit à Jeanne de Hochberg, vicomtesse d’Abbeville, comtesse de Neuchâtel, comtesse de Montgommery, comtesse de Tancarville, marquise de Rothelin, duchesse de Longueville, et princesse du Châlet-Aillon.

À la mort de cette dernière, en 1543, sa fille Charlotte hérite du domaine. Lorsqu’elle meurt en 1549, le marquisat échoit à son fils Jacques, duc de Nemours, qui en fait donation à sa sœur Jeanne. Son fils Philippe-Emmanuel, baron d’Ancenis, marquis de Nomeny, duc de Mercœur et de Penthièvre, pair de France, prince du Saint-Empire et de Martigues, en hérite en 1565, et le transmet à sa fille Françoise, épouse du duc de Vendôme, d’Étampes et de Beaufort, César de Bourbon, bâtard d’Henri IV et Gabrielle d’Estrées.

En 1620, le marquisat est vendu à Roger II de Saint-Lary, baron de Termes, marquis de Versoix, duc de Bellegarde, et gouverneur de Bourgogne, grand écuyer de France, et pair de France ; jusqu’à son rachat en 1646 par Henri II de Bourbon, comte de Sancerre, duc de Montmorency, duc d'Albret, duc d'Enghien, duc de Bellegarde, prince de Condé, et gouverneur de Bourgogne, pair de France, grand veneur de France, grand louvetier de France, et premier prince du sang. Son fils Louis hérite du domaine en 1646 et l’échange, en 1661, avec Nicolas René de Goureault du Mont, l’un de ses commensaux.

Lorsque ce dernier meurt vingt ans plus tard, le marquisat revient pour une moitié à sa veuve, Catherine de Hautoy, et pour l’autre à leur fils, Louis, qui meurt en 1691, laissant à sa mère et à sa sœur Anne-Antoinette, sa part du domaine.

Cette dernière, aidée de son époux, François de Bonenfant, seigneur de Magny, de la Brette, de la Morinière, de Hauville, d’Ouésy, de Biéville, de Quétiéville, et en partie de Mesnil-Villers, rachète à sa mère ses parts du marquisat, qu’elle revend en 1714, ruinée, à Edme Lamy, procureur à la Chambre des comptes de Dijon, receveur des épices, receveur général du taillon de Bourgogne, et secrétaire du roi.

En 1734, Claude Lamy rachète le domaine à son père, excepté Samerey qui échoit à son frère Antoine-Bénigne. À la suite de partages effectués en 1752 et 1757, son fils Claude-Edme possède Saint-Seine-en-Bâche et Saint-François, et sa fille Philiberte, le reste de la châtellenie dont Laperrière et Saint-Symphorien.

Philiberte vend presque aussitôt, pour 280 000 livres, ses parts à Jean Armand Barbin de Broyes, comte d’Autry, que sa famille conserve jusqu’à la Révolution.

En 1772, Claude-Edme, endetté, vend Saint-François pour 40 000 livres, à François Joly ; ses bois deux ans plus tard, à Pierre-François Guigne ; et Saint-Seine-en-Bâche, en 1776, pour 2 000 livres (dettes déduites), à Nittier Joseph Badoulier[32].

Guerre de Trente ans et conquête de la Franche Comté (1618-1674)

Née de l'antagonisme entre protestants et catholiques, la guerre de Trente Ans se déroule en Allemagne jusqu’en 1635, entre, d’une part, le roi de Danemark, celui de Suède et les princes protestants allemands, et, d’autre part, l'empire d'Autriche et l'Espagne. Or, à cette date, le cardinal de Richelieu, désireux de réduire la puissance autrichienne en Allemagne soutient les rois et des princes protestants, et en entraîne le royaume de France dans ce conflit. Aussi les Autrichiens et les Espagnols lancent-ils, dès la fin de l’an 1636, 80 000 hommes, menés par le comte Matthias Gallas et le duc Charles IV de Lorraine, sur les frontières françaises.

Le duché de Bourgogne est alors le premier à pâtir de cette situation, et ce d’autant plus que l’armée française, composée de 35 000 hommes, n’est pas en mesure de s’opposer aux Impériaux, et se contente de se replier sur Dijon.

De son côté, désireux d'assurer les communications avec l'Allemagne par la Franche-Comté, de se ménager une éventuelle retraite, et de s'assurer des subsistances avant d'aller attaquer Dijon, Gallas décide de s’emparer de Saint-Jean-de-Losne, plus facilement prenable qu’Auxonne ou Seurre, pour en faire une forteresse impériale. Ses hommes envahissent alors rapidement la campagne voisine, qui laissée sans défense, est mise à feu et à sang.

Le marquisat est déserté par ses habitants, qui fuient se mettre à l’abri dans les villes fortifiées voisines, et est en proie aux pillards qui le rapinent et l’incendient en 1636 et 1637. À ce sujet, le rapport effectué en 1645, par le représentant aux États chargé de l’inspection des dégâts, est édifiant :

A Laperrière « depuis un an seulement, 12 habitants sont retournés [y vivre] (…), il y a 9 maisons rétablies (…) un château qui est ruiné ».

À Samerey « il n’y a encore personne de revenu. Le chemin est très mauvais, c’est donc de zéro qu’il faut repartir (…). Il y a 4 maisons couvertes de paille ».

A Saint-Seine-en-Bâche « reste 7 maisons et aucune charrue, on loue au village voisin les pioches ».

A Saint-Symphorien « Aucune maison personne puisse habiter, les ennemis ayant tout brûlés (…) reste seulement un colombier.

Flagey-lès-Auxonne est également rasé par les troupes de Gallas, et les habitants de Foucherans, disséminés par les hommes du Henri II de Bourbon-Condé, lors du siège de Dole entre mai et .

Il faut attendre 1670 pour que le marquisat retrouve sa population d’antan[33].

Enfin, le marquisat subit également, dans une moindre mesure, la nouvelle conquête de la Franche-Comté, lancée par Louis XIV, en 1673. En effet, d’octobre à décembre, pas moins de 100 hommes sous les ordres du seigneur Descoteaux, sont en garnison à Laperrière, et se servent chez les habitants qui s’en plaignent[33].

Faits marquants (1674-1789)

Droit et justice

En 1684, un décret royal oblige les habitants du marquisat à déposer leurs armes à feu au château de Laperrière.

Entre 1710 et 1712, l’affaire d'un trésor volé au château de Laperrière anime les passions dans le marquisat, à Saint-Jean-de-Losne et à Dijon[34].

À partir de 1717, le pâturage à l’étang de Saint-Seine-en-Bâche est proscrit.

À partir de 1724, tous les chiens du marquisat doivent être tenus en laisse.

En 1756, après deux ans de procès pour le partage des bois communaux, les limites entre Saint-Seine-en-Bâche, Samerey et Laperrière sont fixées[33].

Faits divers

En 1732, les registres font mention d’un enfant ressuscité par miracle, après avoir été exposé aux reliques de la fille défunte d’un dénommé Princey.

Entre 1769 et 1771, la rudesse des hivers et les intempéries créent une famine sévère dans le marquisat.

En 1774 et 1775, la grêle abîme une bonne partie des récoltes à Saint-Symphorien, et d’importants travaux de reconstruction sont entamés dans l’église de Laperrière.

En 1776 et 1782, la sécheresse entraîne de mauvaises récoltes, la mort de la moitié des chevaux de la châtellenie et l’abattage d’une bonne partie des bêtes à cornes du marquisat.

En 1777, la petite vérole frappe le marquisat[33].

Grands travaux et aménagements

En 1680, le marquis Nicolas René de Goureault du Mont ordonne le défrichage et le défrichement des terres jouxtant la mare de Hautes-Rives. C’est la naissance du hameau de Saint-François, qui dès 1706 doit élire des échevins et des messiers, et tenir des jours de justice.

Entre 1734 et 1735, des travaux sont effectués dans l’église de Saint-Symphorien.

À partir de 1736, des travaux sont effectués dans l’église de Saint-Seine-en-Bâche.

En 1769, après procès, le bailli du marquisat ordonne la reconstruction d’un pont de pierre et de bois, d’une valeur de 1550 livres, sur le bief de l’étang du Laillon, qui sépare Saint-Symphorien de Laperrière.

En 1784, la première pierre du portion du Canal du Rhône au Rhin est posé par le prince de Condé, au confluent du futur canal et de la Saône[33].

Révolution, Ire République et Empire (1789-1814)

Révolution (1789-1792)

Durant cette période, le marquisat de Laperrière, qui devient une commune, ne semble pas pâtir de la violence de la fièvre révolutionnaire qui sévit à Paris et puis dans certaines villes de province, ni des révoltes paysannes qui éclatent un peu partout dans le Royaume lors de la Grande Peur de juillet-. En effet, malgré l'abolition des privilèges et de l'inégalité juridique, puis la confiscation des biens des nobles émigrés, de l'Église et de la fabrique paroissiale, qui deviennent des biens nationaux, les nobles et les clercs ne se défendent guère, et les paysans ne se ruent ni vers l'église, ni vers le château pour les piller, comme c'est notamment le cas à Dijon.

Cependant, une garde nationale est constituée, conformément au décret du , afin de préserver l'ordre public, et un arbre de la liberté est planté sur la place.

Par ailleurs, le flou institutionnel de la période pousse les habitants à conserver des échevins et à délibérer communément jusqu'en 1792[35].

Ire République (1792-1804)

Le , la Convention nationale, vote l'abolition de la royauté en France, la République est déclarée "une et indivisible" 4 jours plus tard[36], et une nouvelle Constitution est proclamée le .

Au sein du village, le maire et ses conseillers élus sont désormais les seuls décideurs.

En 1796, les domaines nationaux sont aliénés. Aussi vend-on :

- le château à Pierre Coste, riche bourgeois et maire de Saint-Jean-de-Losne ;

- des dépendances et des terres à un certain Thomas, descendant du fermier du marquisat[37] ;

- la tuilerie (derrière le château), à un Fleury ;

- l'étang du Moitant, à un Boussard ;

- l'étang du Laillon, à un Petiot ;

- le bois de la Bauche, à un Bouchard.

En 1802, le maire Fleury veut supprimer l’école estimant que « les paysans n’ont pas besoin de savoir lire ni écrire », et est accusé de népotisme et de confondre ses intérêts avec ceux de la commune.

Empire (1804-1814)

Sous le règne de Napoléon Ier, le maire de Laperrière est nommé par le préfet et non plus élu par les habitants.

Par ailleurs, la commune est rattaché administrativement au canton de Saint-Jean-de-Losne, et à l’arrondissement de Beaune, malgré de nombreuses pétitions en faveur de l'arrondissement de Dijon, plus facilement accessible.

En 1808, de nouveaux moulins hydrauliques sont construits sur l'actuel hameau de la Tuilerie.

Enfin, durant la période, plusieurs habitants, engagés dans la Grande Armée, périssent sur les champs de bataille[35].

Restauration et Monarchie de Juillet (1814-1848)

Restauration (1814-1830)

Après la défaite des troupes françaises, le , à Waterloo, qui met un terme aux Cent-Jours de Napoléon Ier, la Coalition replace Louis XVIII sur le trône de France, duquel il avait été chassé deux mois auparavant, et occupe 58 des départements français, jusqu'en 1818.

Dès 1815, la France est tenue de payer 700 millions de francs d’indemnités et d'entretenir à ses frais l'armée d’occupation[38] : Laperrière verse, pour sa part, 7 432 francs[35].

En 1823, une nouvelle tuilerie est construite, et avec elle le hameau qui porte son nom. En 1829, 3 faits notables :

- l'étude de Joseph Garnier signale que le château de Laperrière a disparu[39] ; la poutraison et les briques semblent avoir été utilisées pour la construction des nouvelles maisons du village ;

- la mairie et l'école sont installées dans une bâtisse de l'actuelle rue Château, achetée à Pierre Coste, avant d'être transférées dans l'ancienne maison de Vivant Fleury, sur la place, en 1835[35] ;

- les journées de « corvées » sont rétablies jusqu'en 1848, pour entretenir les routes et construire les chemins 8 Saint-Jean-de-Losne - Auxonne) et 16 (Dole - Saint-Jean-de-Losne)[35]..

Monarchie de Juillet (1830-1848)

À la suite de la publication des quatre ordonnances royales de Saint-Cloud, à Paris, le , une émeute appelée Révolution de juillet éclate, renverse le pouvoir en place, et aboutit à l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, dite Monarchie de juillet.

En dehors de la mise en place du suffrage censitaire, qui dès 1830, restreint à 57 le nombre de votants aux élections municipales de Laperrière, ce nouveau changement ne semble pas freiner l'activité de la commune.

En effet, en 1838, l'écluse du canal et la gare d'eau sont modifiées pour accueillir des embarcations de plus gros tonnage; et le maire Pierre Pain est accusé de détourner l'argent de la commune pour son propre compte, avant d'être blanchit par la préfecture.

En 1845, une brigade de pompiers est créée, de même qu'une salle des pompes l'année suivante.

En 1846, 3 000 francs sont alloués à l’entretien de la route menant en Saône, le long de laquelle vivent de nombreux indigents[35].

IIe République et Second Empire (1848-1870)

IIe République (1848-1852)

À la suite de la fusillade du , une nouvelle émeute, dite Révolution de 1848, fait abdiquer le roi Louis-Philippe deux jours plus tard. Le 25, la République est proclamée et le gouvernement provisoire est mis en place, jusqu'à l'élection, au suffrage redevenu universel de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, en décembre.

Il recueille d'ailleurs 303 des 324 voix de la section Laperrière, Saint-Seine-en-Bâche et Samerey.

En 1951, Louis-Napoléon tente de faire réviser la constitution afin de pouvoir se représenter l'année suivante. Or, le , n'étant pas parvenu à ses fins, il fait occuper Paris par l'armée, dissout l'Assemblée, fait arrêtés les députés les plus hostiles, et convoque les électeurs à un plébiscite pour approuver ce coup de force ainsi que l'établissement d'une nouvelle constitution, mise en place en 1952.

Lors de ce plébiscite, 158 des 165 votants de Laperrière votent "oui".

Enfin, lors des élections législatives de , les préfets sont tenus de faciliter l'élection des "candidats officiels", c'est-à-dire des bonapartistes; qui à Laperrière, recueillent 142 voix sur 147[35].

Second Empire (1852-1870)

Le , un sénatus-consulte, confirmé par le plébiscite du 21, rétablit la dignité impériale. Le président Louis-Napoléon Bonaparte devient dès lors "Napoléon III, empereur des Français", et la IIe République fait place au Second Empire, rétablit à son tour officiellement le .

Néanmoins, ce nouveau changement de régime n'a jusqu'en 1870, aucun impact sur le village, qui ne se passionne guère, entre 1855 et 1857, que pour la querelle qui oppose l'institutrice, qu'on accuse de mener une vie dissolue, au maire et au curé, qu'on accuse d'insulter les gens et de maltraiter les enfants. Puis en 1861, les villageois s'enthousiasment pour la construction de la nouvelle école de filles, actuelle rue Château, ainsi que pour la gratuité de l'école de la commune dès 1864.

Cependant, en 1870, la situation se gâte. En effet, en dépit de leur vaillance et des subventions qui leur sont versées (Laperrière contribue à hauteur de 150 francs), les troupes françaises sont défaites à Sedan, le 1er septembre, et les prussiens occupent 21 départements français jusqu'en 1873. Durant cette période, 300 kg de pain, 700 L de vin, 800 kg de farine, 2 850 kg de viande, de la paille, du foin, et de l'avoine sont réquisitionnés à Laperrière[35].

IIIe République et État français (1870-1945)

IIIe République (1870-1940)

À la suite de la défaite de Sedan et de la capture de l'empereur le lendemain, le Second Empire est dissous et la IIIe République proclamée le .

À Laperrière l'heure est à la construction et à la modernité[35] :

En 1882, une bascule est construite sur la place du village. Entre 1902-1919, Laperrière vote socialiste. En 1907, soit deux ans après la séparation de l'Église et de l'État, une conférence anticléricale est donnée à la mairie poursuivie, puis au café Chenevoy, où les anticléricaux sont insultés par les bigotes.

En 1908, la commune fait installer des câbles téléphoniques. En 1909, Laperrière fournit gratuitement un garage pour l'autobus de la ligne Auxonne - Saint-Jean-de-Losne. En 1910, un Syndicat de curage des fossés est créé.

À partir de 1914, l'électricité éclaire les rues du village.

En 1918, l'écluse du canal et le mouillage sont agrandis. En 1919, un bal et un banquet est organisé pour fêter l'armistice et, en 1920, un monument est érigé en mémoire des soldats morts pour la Patrie. En 1924, l'école communale devient mixte.

En 1931, une école maternelle est ouverte dans l'ancienne école de filles. À partir des années 1930, le village s'équipe en engins agricoles.

État français (1940-1944)

Après la Drôle de guerre, qui aboutit à la défaite française et à l'occupation allemande, dès le mois de , l'Assemblée nationale vote, le , les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, qui instaure le Régime collaborationniste de Vichy.

À Laperrière, la situation se ternit dès 1940. En effet, la mairie est occupée par les Allemands, et une délégation spéciale gère les affaires de la commune, notamment les subventions pour les prisonniers et les cartes de ravitaillement[35].

En 1943 et 1944, la Résistance sabote les écluses[35].

Depuis 1945

En , les troupes débarquées en Provence libèrent le Val-de-Saône.

En 1947, Laperrière adhère au Syndicat des Communes Électrifiées[40]. En 1948, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau est créé. Cependant, l'eau ne coulera dans tous les foyers du village qu'en 1962. En 1949, le conseil fait installer 6 nouvelles pompes à eau.

En 1951, l'éclairage est installé au hameau de la Tuilerie.

En 1961, tous les foyers jouissent de l'électricité. En 1963, les châteaux d'eau de Laperrière et Saint-Seine-en-Bâche sont construits. En 1964, le Syndicat des Eaux est créé. Il devient Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement en 1967. En 1968, l'électricité est installé dans les maisons du hameau de la Tuilerie.

En 1972, une fourgonnette est achetée pour les pompiers[40]. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing vient à l'écluse du Canal du Rhône au Rhin, et promet l'agrandissement du canal, envisagé depuis le début du siècle[35].

En 1975, un groupement scolaire est mis en place[40].

En 1986, le Syndicat Intercantonal à Vocation Unique, réunissant les communes des cantons de Seurre et de Saint-Jean-de-Losne, est créé.

En 1997, le projet du Grand canal, passant par Laperrière, est définitivement abrogé par Dominique Voynet, en 1997.

En 2004, Laperrière adhère à la Communauté de communes Rives de Saône.

Héraldique

| Blasonnement : « D'azur à trois lézards d'argent deux et un, au chef parti, au premier d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure componée d'argent et de gueules, au second bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure de gueules. » |

Il mêle aux armes des ducs de Bourgogne, celles de la famille Lamy, marquis de Laperrière, dans la première moitié du XVIIIe siècle.

Politique et administration

| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |

|---|---|---|---|---|

| 1800 | M. Jean Lapostolle | |||

| 1800 | 1821 | M. Jean Fleury | ||

| 1821 | 1821 | M. Pierre Gueritée | ||

| 1821 | 1835 | M. Pierre Moreaux | ||

| 1835 | 1839 | M. Pierre Pain | ||

| 1839 | 1846 | M. Pierre Moreaux | ||

| 1846 | 1847 | M. Bon Bretin | ||

| 1847 | 1848 | M. Étienne Lapostolle | ||

| 1848 | 1849 | M. Étienne Roquelet | ||

| 1849 | 1855 | M. Étienne Lapostolle | ||

| 1855 | 1870 | M. Pierre Moreaux | ||

| 1870 | 1871 | M. Jean Jovignot | ||

| 1871 | 1876 | M. Étienne Seron | ||

| 1876 | 1880 | M. Jean Metier | ||

| 1880 | 1896 | M. Étienne Goillot | ||

| 1896 | 1904 | M. Étienne Buguet | ||

| 1904 | 1907 | M. Michel Pain | ||

| 1907 | 1912 | M. Jules Fleuret | ||

| 1912 | 1941 | M. Alphonse Faivre | ||

| 1941 | 1944 | M. Camille Pertuy | ||

| 1944 | 1947 | M. Virgile Chambelland | ||

| 1947 | 1965 | M. Gabriel Ravier | ||

| 1965 | 1979 | M. Paul Leboeuf | ||

| 1979 | 1989 | M. Gaston Charraut | PS | |

| 1989 | 2001 | M. Paul Vachet-Leboeuf | ||

| 2001 | en cours | M. Jean-Luc Soller | DVG | Ingénieur Président de la Communauté de Communes |

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[41]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[42].

En 2021, la commune comptait 426 habitants[Note 3], en augmentation de 0,24 % par rapport à 2015 (Côte-d'Or : +0,44 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 490 | 522 | 575 | 542 | 588 | 626 | 649 | 630 | 566 |

| 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 568 | 596 | 548 | 524 | 525 | 502 | 451 | 445 | 423 |

| 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 378 | 340 | 274 | 294 | 289 | 267 | 268 | 296 | 303 |

| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 267 | 239 | 273 | 325 | 301 | 387 | 412 | 419 | 442 |

| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999[43] puis Insee à partir de 2006[44].)

Économie

L'économie de la commune repose essentiellement sur l'artisanat, l'agriculture et l'hôtellerie.

Lieux et monuments

Patrimoine religieux

- Église Sainte-Marie-Madeleine, contenant un ensemble du XVIIIe siècle comprenant : un maître-autel en bois polychrome, un tabernacle à ailes et une exposition, un retable et un décor de drapé, un tableau de Sainte-Marie-Madeleine, et des boiseries sculptées polychromes du chœur, classés monument historique au titre objet depuis le [45]; ainsi que trois canons d’autel classés depuis 2003[46].

-

Église Sainte-Marie-Madeleine.

Église Sainte-Marie-Madeleine.

Patrimoine civil

- Vestiges d'une voie romaine.

- Substruction et plate-forme du château médiéval.

- Demeures des XVIIIe et XIXe siècles.

- Mairie (XIXe siècle).

- Monuments aux morts (XXe siècle).

-

Mairie.

Mairie. -

Monument aux morts.

Monument aux morts.

Personnalités liées à la commune

- Ducs de Bourgogne, d’Hugues IV (1218) à Charles le Téméraire (1477), seigneurs de Laperrière.

- Philippe de Bourgogne, fils du duc Eudes IV, sa mère, la duchesse de Bourgogne Jeanne de France, et sa tante, la comtesse de Flandres Marguerite de France, séjournent quelques jours, en 1345, au château de Laperrière[47].

- Jeanne de Boulogne, comtesse d’Auvergne et de Boulogne, comtesse d’Artois par son mariage avec Philippe « Monsieur » de Bourgogne, mère du duc Philippe Ier de Bourgogne, régente de Bourgogne (1349-1353), et reine de France (1350-1360) par son mariage avec le roi Jean II le Bon, est propriétaire de la châtellenie de Laperrière le temps de sa régence[47].

- Jean de France, duc de Normandie, comte d'Anjou, du Maine et de Poitiers, seigneur des conquêtes de Languedoc et de Saintonge, roi de France (1350-1364), et régent de Bourgogne (1353-1361), est propriétaire de la châtellenie de Laperrière, le temps de sa régence[24].

- Guy III de Pontailler, chevalier, seigneur de Talmay et de Mantoche, maréchal de Bourgogne, et capitaine du château de Laperrière (1364)[48].

- Henri du Risoir et Suzanne de Brabant, enfants naturels du duc Philippe II de Bourgogne, dit « le Hardi » et de sa maîtresse Marie d'Auberchicourt, dame du Risoir et de Bernissart, qui résident quelques jours, en 1388, au château de Laperrière[49].

- Pierre de Masière dit Jobin, capitaine de Laperrière (v. 1414) et écuyer-tranchant de la duchesse de Bourgogne[50].

- Antoine de Toulongeon (1385-1432) : seigneur de Buxy, La Bastie, Montrichard et Traves, chevalier, conseiller, chambellan du duc de Bourgogne (v. 1418), maréchal de Bourgogne, et gouverneur des pays de Bourgogne et de Charolais (1427).

Il est également temporairement capitaine et garde de Troyes, Champagne et Brie (1418), ambassadeur du duc de Bourgogne en Angleterre et en France (1420), gouverneur de la maréchaussée de Bourgogne (v. 1423), et capitaine de Laperrière (v.1430). Il est enfin l’un des grands chefs militaires bourguignons de la guerre de Cent Ans, et fait partie des premiers chevaliers décoré de l'Ordre de la Toison d'or (1431)[51].

- Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, séjourne quelques jours au château de Laperrière, en 1415[18].

- Marguerite de Bavière, (1363-1423), duchesse de Bourgogne, veuve de Jean Sans Peur, reçoit de son fils Philippe le Bon, la jouissance de la châtellenie de Laperrière entre 1420 et 1423[52].

- Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, reçoit de son époux Philippe le Bon, la jouissance de la châtellenie de Laperrière entre 1430 et 1471[53].

- Jean Fraignot : conseiller, receveur général de toutes les finances du duc de Bourgogne, incarcéré au château de Laperrière en 1432, pour des prélèvements malhonnêtes[47].

- Jean de Poitiers, seigneur d’Arcy, chevalier, conseiller du duc de Bourgogne, et capitaine de Laperrière (v.1433)[51].

- Marguerite d'York, duchesse de Bourgogne, veuve de Charles le Téméraire, reçoit de sa belle-fille, Marie de Bourgogne, héritière des terres germaniques de l’ « État bourguignon », la jouissance de la châtellenie de Laperrière entre 1477 et 1502[18].

- Marguerite d'Autriche,(1480-1530), archiduchesse d'Autriche, successivement princesse de Bourgogne, fille de France, infante d'Espagne, duchesse de Savoie, et gouvernante des Pays-Bas ; fille de Marie de Bourgogne, jouit de la châtellenie de Laperrière entre 1507 et 1516[18].

- Jeanne de Hochberg, vicomtesse d’Abberville, comtesse de Neuchâtel, comtesse de Montgommery, comtesse de Tancarville, marquise de Rothelin, duchesse de Longueville, et princesse du Châlet-Aillon; jouit du marquisat de Laperrière entre 1516 à 1543.

- Charlotte d’Orléans, comtesse de Genève, duchesse de Nemours; jouit du marquisat de Laperrière entre 1543 et 1549.

- Jacques de Savoie-Nemours, duc de Nemours; jouit du marquisat de Laperrière v 1550.

- Jeanne de Savoie-Nemours, comtesse de Vaudémont, duchesse de Lorraine et de Bar; jouit du marquisat de Laperrière v. 1555.

- Philippe-Emmanuel de Lorraine, baron d’Anceny, marquis de Nomeny, duc de Mercœur et de Penthièvre, pair de France, prince du Saint-Empire et de Martigues; jouit du marquisat de Laperrière entre 1565 et 1602.

- Françoise de Lorraine, duchesse de Vandôme, d’Étampes et de Beaufort; jouit du marquisat de Laperrière entre 1602 et 1620.

- Roger II de Saint-Lary, baron de Termes, marquis de Versoy, duc de Bellegarde, et gouverneur de Bourgogne, grand écuyer de France, et pair de France; jouit du marquisat de Laperrière entre 1620 et 1646.

- Henri II de Bourbon-Condé, comte de Sancerre, duc de Montmorency, duc d'Albret, duc d'Enghien, duc de Bellegarde, prince de Condé, et gouverneur de Bourgogne, pair de France, grand veneur de France, grand louvetier de France, et premier prince du sang; jouit du marquisat de Laperrière en 1646.

- Louis II de Bourbon-Condé, comte de Sancerre et de Charolais, duc de Bourbon, Montmorency, d’Enghien, de Châteauroux, de Fronsac et de Bellegarde, prince de Condé, pair de France et premier prince du sang; jouit du marquisat de Laperrière entre 1646 et 1661.

- Nicolas René de Goureault du Mont, jouit du marquisat entre 1661 et 1681.

- Catherine de Hautoy, jouit de la moitié du marquisat entre 1681 et 1691.

- Louis de Goureault du Mont, son fils, jouit de la moitié du marquisat entre 1681 et 1691.

- Anne-Antoinette de Goureault du Mont, sœur du précédent, et François de Bonenfant, seigneur de Magny-le-Freule, de la Brette, de la Morinière, de Hauville, d’Ouésy, de Biéville, de Quétiéville, et en partie de Mesnil-Villers, jouissent du marquisat jusqu'en 1714.

- Edme Lamy, procureur à la Chambre des comptes de Dijon, receveur des épices, receveur général du taillon de Bourgogne, et secrétaire du roi, jouit du marquisat entre 1714 et 1734.

- Claude Lamy, jouit du marquisat entre 1734 et 1752

- Philiberte Lamy, jouit de Laperrière et Saint-Symphorien jusqu'en 1757

- Jean Armand Barbin de Broyes, baron d’Autry et comte de Broyes, achète les terres de Philiberte Lamy en 1757, et sa famille en jouit jusqu'à la Révolution.

- Louis IV de Bourbon-Condé, comte de Sancerre, duc de Bourbon, d'Enghien, de Bellegarde, et de Guise, prince de Condé, et pair de France; est venu inaugurer la portion bourguignonne du canal du Rhône au Rhin en 1734[54].

- Pierre Coste, riche bourgeois et maire de Saint-Jean-de-Losne. Achète le château de Laperrière en 1796.

- Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, est venu à l'écluse, le , pour parler du projet du Grand canal[35].

Voir aussi

- Généalogie de la famille Lamy (Bourgogne)

Notes et références

Notes

- ↑ Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- ↑ Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- ↑ Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

Cartes

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

- ↑ a et b Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Laperrière-sur-Saône et Tavaux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Tavaux Sa », sur la commune de Tavaux - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- ↑ « Station Météo-France « Tavaux Sa », sur la commune de Tavaux - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.fr, (consulté le )

- ↑ « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- ↑ « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- ↑ « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- ↑ Feuvrier Jean, Les voies romaines de la région de Dole, Bulletin archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris, 1920

- ↑ Simonnet Jules, Foisset Paul, Voies romaines du département de la Côte-d'Or et répertoire archéologique des arrondissements de Dijon et de Beaune, commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, Lamarche, Dijon, 1872

- ↑ a et b Baldou Maurice, Perriere sur Saône : histoire du village, l’église, le marquisat, la paroisse, sa dépendance de Besançon…, Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon, Dijon, 1959.

- ↑ Cîteaux H 486

- ↑ Roserot Alphonse, Dictionnaire topographique de la Côte-d'Or, Imprimerie nationale, Paris, 1924

- ↑ a b c d e et f Chenevoy Serge, Villages d'Outre-Saône : Histoire de Laperrière-sur-Saône-Samerey-St-Seine-en-Bâche-St-Symphorien-sur-Saône, livre I (origines-1623), imprimerie de la coopérative ouvrière, Dijon, 1982

- ↑ a et b Courtépée Claude, Description du duché de Bourgogne, tome 2, Causse, Dijon, 1777 (1re édition)

- ↑ Billioud J., Les États de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles, Académie de Dijon, Dijon, 1922.

- ↑ Richard Jean, Les États de Bourgogne, Extrait des Études suisses d'Histoire générale, vol. 20, 1962-1963

- ↑ « Accueil - Diocèse de Dijon », sur cef.fr via Wikiwix (consulté le ).

- ↑ Archives départementales de la Côte-d'Or (ADCO) B 5051; B 5052

- ↑ a et b ADCO B 5053

- ↑ ADCO B 995; B 996

- ↑ Peincedé Jean-Baptiste, Inventaire de la Chambre des comptes de Bourgogne, vol. XXVII, f°3

- ↑ Beck Corinne, Les eaux et forêts en Bourgogne ducale v.1350-v. 1480, l'Harmattan, Paris, 2008

- ↑ ADCO B 1778

- ↑ ADCO B 1781

- ↑ ADCO B 1783

- ↑ Camp Pierre, Auxonne au Moyen Âge, Association bourguignonne des sociétés savantes, Dijon, 1960

- ↑ Bibliothèque municipale de Dijon (BMD), Ms 1358 (tome XXVIII)

- ↑ a b c d et e Chenevoy Serge, Villages d'Outre-Saône : Histoire de Laperrière-sur-Saône-Samerey-St-Seine-en-Bâche-St-Symphorien-sur-Saône, livre I

- ↑ Perrinet P., Au château de Laperrière. Un trésor volé, la revue bourguignonne (vol.3), Dijon, 1913

- ↑ a b c d e f g h i j k l et m Chenevoy Serge, Villages d'Outre-Saône : Histoire de Laperrière-sur-Saône-Samerey-St-Seine-en-Bâche-St-Symphorien-sur-Saône, livre II

- ↑ Héritier Annie., Genèse de la notion juridique de patrimoine culturel (1750-1816), l’Harmattan, Paris, 2003,

- ↑ ADCO, Q 449, 8 Perrière (La)

- ↑ Malet Albert, Isaac Jules, Malet & Isaac, Hachette, Paris, 1929

- ↑ Garnier Joseph, Nomenclature historique des communes, hameaux, écarts, lieux détruits, cours d'eau et montagnes du département de la Côte-d'Or, imprimerie Eugène Jobard, Dijon, 1869

- ↑ a b et c Ravier Gabriel, Laperrière-sur-Saône. Vie administrative. État Civil 1900-1979, Laperrière, 1991

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- ↑ Notice no PM21003048, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- ↑ Notice no PM21003060, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.

- ↑ a b et c ADCO B 5052

- ↑ ADCO B 1417

- ↑ ADCO B 1473

- ↑ ADCO B 11869

- ↑ a et b Somme Monique, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme de pouvoir au XVe siècle. Presses universitaires du Septentrion, Lille, 1998

- ↑ ADCO B 304

- ↑ ADCO B 1643; ADCO B 5058

- ↑ Chenevoy Serge, Villages d'Outre-Saône : Histoire de Laperrière-sur-Saône-Samerey-St-Seine-en-Bâche-St-Symphorien-sur-Saône, livre I

Articles connexes

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Laperrière-sur-Saône, sur Wikimedia Commons

- Laperrière-sur-Saône sur le site de l'Institut géographique national

- Le site officiel de la commune de Laperrière-sur-Saône

v · m Découpage administratif de la Bourgogne-Franche-Comté (au ) Préfecture : Dijon | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Départements de la Bourgogne-Franche-Comté |

| ||||||||||||||||

Portail de la Côte-d’Or

Portail de la Côte-d’Or  Portail des communes de France

Portail des communes de France