Siège de Famagouste

| Date | - |

|---|---|

| Lieu | Famagouste, Chypre |

| Issue | Victoire ottomane |

République de Venise République de Venise |  Empire ottoman Empire ottoman |

| Marco Antonio Bragadin et Astorre Baglioni | Lala Mustafa Pacha |

| 7 000 hommes | 100 000 hommes 150 bateaux |

| 6 000 hommes | 50 000 hommes |

| Coordonnées | 35° 07′ 00″ nord, 33° 57′ 00″ est | |

|---|---|---|

modifier

Le siège de Famagouste commence le et oppose l'importante flotte ottomane commandée par Lala Mustafa Pacha et les Vénitiens, commandés par Marco Antonio Bragadin et Astorre Baglioni.

Le siège

Vers mi-octobre, le commandant Lala Mustafa invite le gouverneur de la ville à se rendre, celui-ci refuse l'invitation. Devant le refus, le général turc s’irrite et donne l’ordre d’une reddition immédiate accompagné de la tête tranchée et putréfiée de Niccolò Dandolo, gouverneur de Nicosie[1]. Cela n’épouvante ni Bragadin ni Baglioni lesquels, après avoir fait enterrer avec les honneurs la tête du malheureux, décident de résister.

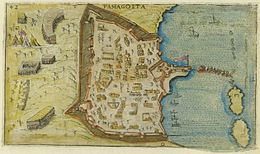

Famagouste a un très bon système défensif conçu par l’architecte Michele Sanmicheli[2]: il fait face à la mer et est protégé par un mur d’enceinte doté de quatre bastions et l’enceinte est protégée par un fossé important et profond. Famagouste ne peut cependant résister à l’importante armée ottomane dont les unités croissent en permanence. Pour aggraver la situation des Vénitiens, il faut ajouter, à terme, la fin des vivres. le , le blocus de Famagouste est complet.

Les premières attaques sont conduites par les janissaires qui sont repoussés par la cavalerie vénitienne. Jugeant de la futilité des attaques, Lala Mustafa Pacha décide d’utiliser l’artillerie : 25 canons et 4 bouches à feu commencent à bombarder la ville.

Compte tenu de leur infériorité numérique, les assiégés ne peuvent faire autrement que de résister avec l’espoir qu’à un moment ou un autre des renforts viennent les rejoindre depuis Venise. Entretemps Bragadin et le commandant des troupes Astorre Baglioni savent mettre à profit au mieux le peu de troupes et des fortifications dont ils disposent : ils réussissent à résister tout l’hiver, grâce à leurs batteries et aux incursions surprises qu’ils effectuent dans le campement de l’ennemi.

Tout ceci ne fait qu’irriter le général turc qui craint une défaite comme celle subie durant le siège de Malte en 1565, une autre défaite aurait compromis sa carrière. Il demande donc des renforts supplémentaires et après deux mois réussit à porter ses effectifs à 250 000 hommes.

Le , 16 galions vénitiens commandés par Marcantonio Querini arrivent à Famagouste pour apporter des vivres et de nouvelles troupes, 1 600 hommes, parmi ceux-ci le fils de Gianantonio Querini, un nouveau renfort de 800 hommes arrive en mars.

Début avril, l’armée turque reprend les attaques après avoir mis en place 85 canons et plusieurs bouches de feu et creusé de nouvelles tranchées qu'ils utilisent pour placer de la poudre explosive. Ils reprennent les bombardements de la ville qui est désormais réduite à un amas de ruines.

Le 20 mai, les royaumes catholiques se rassemblent dans la Sainte-Ligue et décident l’envoi d’une flotte de combat[2].

Fin juillet 1571 Mehmed pacha Sokolović, qui a perdu son fils dans une des innombrables offensives qui provoquent des pertes considérables chez les Turcs, ordonne le plus gros bombardement depuis le début du siège, la tour nord est en grande partie détruite. Désormais les murs ne permettent plus de résister et les soldats, en grande partie blessés et affaiblis par les privations, ne sont plus que 700 et incapables de défendre le poste. Baglioni et le colonel Martinengo, à la suite d'une nouvelle proposition de Mustafa Pacha, optent pour la reddition. Marco Antonio Bragadin prévoit le tragique destin de la ville mais décide, sous la pression de la population, d’accepter de se rendre.

L’épilogue tragique

Le , Famagouste se rend. Les chefs vénitiens obtiennent de Mehmed pacha Sokolović la promesse d’avoir la vie sauve ainsi que celle de tous les habitants et la possibilité d’un rapatriement[3].

Mais Lala Mustafa Pacha, revenant sur ses promesses en invoquant le sort des esclaves ottomans[4], fait tuer Astorre Baglioni à peine la reddition signée. Le colonel Martinengo, capturé, est pendu. La ville est laissée aux mains de la milice ottomane qui la saccage.

Marco Antonio Bragadin est capturé, torturé et écorché vif[3] le . Le trophée macabre, avec les têtes du général Alvise Martinengo (it), de Gianantonio Querini et du châtelain Andrea Bragadin est hissé sur la hampe de la galère du commandant turc Mehmed pacha Sokolović et conduit à Constantinople.

L'héroïque résistance de Famagouste permit aux forces chrétiennes de gagner du temps en retenant la flotte ottomane. À Lépante, un mois et demi après, l’armée de la Sainte-Ligue obtint une importante victoire sur les forces turques et mit fin à ses prétentions sur la Méditerranée.

Roman

L’écrivain véronais Emilio Salgari a décrit la bataille de Famagouste dans son roman Capitan Tempesta.

Notes et références

Bibliographie

- (it) Gigi Monello, Accadde a Famagosta, l'assedio turco ad una fortezza veneziana ed il suo sconvolgente finale, p. 192, tav. 10, Scepsi & Mattana Editori, Cagliari, 2006.

- (it) Nestore Martinengo, Relazione di tutto il successo di Famagosta, a cura di Gigi Monello, p. 32, Scepsi & Mattana Editori, Cagliari, 2007.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (it) siège de Faragouste

Sources

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Assedio de Famagosta » (voir la liste des auteurs).

v · m Batailles impliquant l'Empire ottoman | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Guerres turco-byzantines |

| ||||||||

| Guerre hongro-ottomane | |||||||||

| Guerre vénéto-ottomane |

| ||||||||

| Guerres austro-turques |

| ||||||||

| Conflits maroco-ottomans |

| ||||||||

| Guerre de Crimée |

| ||||||||

| Guerres russo-turques |

| ||||||||

| Guerres balkaniques |

| ||||||||

| Première Guerre mondiale |

| ||||||||

Portail de l’histoire militaire

Portail de l’histoire militaire  Portail de la Renaissance

Portail de la Renaissance  Portail de la mer Méditerranée

Portail de la mer Méditerranée  Portail de Chypre

Portail de Chypre  Portail de l’Empire ottoman

Portail de l’Empire ottoman  Portail de Venise

Portail de Venise

]