清教徒革命

| ピューリタン革命 | |

|---|---|

ネイズビーの戦い後の風景(1645年) | |

| 種類 | 市民革命 |

| 目的 | 王権の制限、カトリック勢力の排除 |

| 対象 | 絶対王政、カトリック勢力 |

| 結果 | 絶対王政の打倒。議会制民主主義の優位。アイルランド再征服 |

| 発生現場 |  イングランド イングランド スコットランド スコットランド アイルランド アイルランド |

ピューリタン革命または清教徒革命(ピューリタンかくめい/せいきょうとかくめい、英語:Wars of the Three Kingdoms 、直訳:Puritan Revolution)は、狭義には1642年から1649年にかけてイングランド・スコットランド・アイルランドで起きた内戦・革命である。

広義には1639年の主教戦争から1660年の王政復古までを含み、「三王国戦争(Wars of the Three Kingdoms)」「大反乱」「英国内乱(British Civil Wars)」もしくは名誉革命とあわせて「イギリス革命」「ブリテン革命」とも呼ばれる。

概要

ステュアート朝時代のイングランド王国はイングランド国教会(プロテスタント)による王の絶対主義によって維持されつつも富を得て上昇する者と没落する者とが錯綜し、絶対主義の確立されたテューダー朝時代とは、社会の仕組みが大きく異なってきていた(ただし、ステュアート朝時代における王室と議会の対立の源となった社会矛盾の多くはテューダー朝時代に由来している)。三十年戦争では、1624年にフランスの呼びかけに応じてデンマーク=ノルウェーを対ハプスブルク同盟へ引き込む為に資金を提供した結果、王室は財政難に苦しむことになった。

しかし、1625年にイングランドとスコットランドの王位を継承したチャールズ1世は、変化に対応する能力に欠けており、王権神授説にもとづき議会と対立し、大陸の戦火がイングランドにも及ぶことになった。イングランド内戦は、1641年のアイルランドのカトリックが蜂起してアイルランド・カトリック同盟政権を樹立したアイルランド反乱(英語版)(アイルランド同盟戦争(英語版)の発端)から始まった。翌1642年にイングランドでも王と議会の対立から第一次イングランド内戦(1642年 - 1646年)が始まった。スコットランドでも二次にわたる主教戦争を経て1644年、国民盟約(盟約派)と国王派の間でスコットランド内戦(英語版)が始まっている。特にイングランドではピューリタニズムの影響を受けて民衆運動となり、次第に過激化・大規模化していった。

王党派(騎士党)と議会派(円頂党)の内戦は議会派が勝利して終わったが、議会派内でも内部対立がおこって第二次イングランド内戦(1648年 - 1649年)が起こり、国王チャールズ1世の処刑が行われた。

王政は廃止され共和政のイングランド共和国(1649年 - 1660年)が樹立されたが、第三次イングランド内戦(1649年 - 1651年)はそれぞれの勝利した陣営によって三つ巴の戦争に発展し(三王国戦争、英語: Wars of the Three Kingdoms)、特にアイルランドでは現在も続くアイルランド問題の発端となったクロムウェルのアイルランド侵略(1649年 - 1653年)が行なわれた。1652年には英蘭戦争(第一次英蘭戦争)が始まり、イングランド内戦を制した後もイングランド共和国は安定せず、1653年には大きな軍事的功績をおさめたオリバー・クロムウェルが担ぎ上げられる形で護国卿となった。1654年に英西戦争(英語版)が始まってダンケルクを占領したものの、護国卿体制は5年で破綻した。

1660年の王政復古によって清教徒革命は失敗に終わり、かくしてイングランド・スコットランド・アイルランドは王政に復した。しかし、星室庁や独自の財源を失ったステュアート朝の王権弱体化は明らかであった。実権を掌握しつつあったイングランド議会は王権神授説や絶対王政を志向する王との溝を深めてゆき、それはやがて名誉革命を招いて、王を中心とする絶対君主制から議会を中心とする立憲君主制へと移行することになった。清教徒革命はステュアート朝の王たちが目指していた絶対主義から脱却するという点から市民革命のひとつとして分類される。現在では名誉革命と併せてイギリス革命として議論されることが多い。

内乱の前提

革命の直接の原因としてチャールズ1世が政治能力に欠けていたことは確かであるが、遠因としてはエリザベス1世治世期、特に末期にその源泉はすでにもとめられる。農村や社会構造の変化に国家体制が対応できず、社会のひずみはしだいに大きくなっていた。かつては内乱の原因として「17世紀の危機」論争などが起こった。

富農の出現

農民(ヨーマン)は次第に裕福になってジェントリになってゆく者と、より貧しくなって離農する者へ二極化した。エリザベス1世は救貧法などによって社会的安定を保とうとしたものの、貧農が都市、中でもロンドンに集中して急激な人口増加をもたらした。この変化に宗教改革や修道院解散も影響して、貧しい人々をみる視線が「慈善の対象」から「怠惰の結果」に変わっていった。こうして社会的・経済的に追いつめられた人々が急進的な思想を醸成していった[1]。

ヨーマンや小作農の中から、次第に広い土地を持つものが出てきて、彼らはジェントリ化していった。これには、封建領主制からブルジョワ的土地経営に様変わりしたことが原因としてあげられる。すなわち、農民は階級的支配による耕作ではなく、商契約に基づく労働としての耕作という方向に徐々に変貌してゆく。その中で余裕を持てた者が、農業生産性の向上もあって、その所有する土地を漸次広げていった。そしてジェントリの一角に食い込んでいったばかりでなく、富農の発言力も強まっていった[2]。

財政の悪化

当時、国家財政は急激に悪化していた。収入面では余剰生産が寄生地主・富農の手にとどまって国家まで上がってこなかったこと、支出面では価格革命による物価の上昇および戦費がかさんだことがそれぞれ原因だった。代々の王は王領地を売却することで当座をしのいできたが、すでに王領地はヘンリー8世時代の半分以下にまで目減りしていた[注 1]。結果として王室は議会の承認する税収への依存を強める一方で、中世以来の国王大権に基づいた徴発権・後見権・関税の徴収強化に乗り出して王権に基づいた財政基盤強化にも乗り出していた。これが農民のみならず、貴族や商人階層の不満をも高める結果となった[3]。

特にスコットランド王ジェームズ6世がイングランド国王(ジェームズ1世)に迎えられてステュアート朝が始まると、財政の膨張に拍車がかかる様になり、国王からの議会に対する予算の要求が増加していった。これを危惧する廷臣グループから1610年に「大契約」と呼ばれる仲裁案が国王と議会に出されたものの結局は失敗に終わり、それ以後も財政悪化が益々深刻化する中でジェームズ1世の息子チャールズ1世が王位を継ぐ事になったのである[4]。

こうした情勢にもチャールズ1世は王権神授説を捨てず、議会に対して予算を要求するのみだった。一方で議員達にとっての議会とは、地元の陳情を処理する場であった。両者の関係は次第に離れてゆき、1628年6月の「権利の請願」提出を経て1629年に、議会は解散を命じられた[5]。

親政(Personal Rule)

チャールズ1世の治世当初はジェームズ1世からの寵臣バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズが政治を取り仕切っていたが、失敗の連続で議会の不満を買い、1628年にバッキンガム公が暗殺された後はチャールズ1世が親政を始めた。この親政時代(1629年 - 1640年)は"Eleven Years' Tyranny"(専制の11年間、または個人支配(英語版))とよばれる。

親政では倹約と教会の監督制強化、新規課税による財政再建が主な課題となった。財政再建においてはトン税・ポンド税・船舶税の徴収強化を図ったが、議会の承認を経ていない税ゆえに反発を招いた[注 2]。チャールズ1世はジョン・ハムデンら反発した者を星室庁で裁き、投獄して耳そぎの刑に処した。教会の監督制強化の面では側近のカンタベリー大主教ウィリアム・ロードの進言でスコットランドへの祈祷書施行が行われたが、長老制(長老派教会)のスコットランド国民盟約(盟約派)の反発を招き主教戦争を起こした。戦争の結果、賠償金を支払うこととなり、資金が払底(ふってい)したチャールズ1世は再度議会を開かざるを得なかった[6]。

短期議会と長期議会

かくして議会が召集されたのは1640年4月だったが、行き違いはむしろ深刻になっており、議会は3週間たらずで解散された。これが「短期議会」といわれるものである。しかし主教戦争を遂行するためにも予算が必要であり、予算を得るためには議会の開催が必要だった。こうしてやむなく再度議会を召集し、「長期議会」が同年11月に開会された。ジョン・ピムが指導する議会は国王とその側近、および国教会ヒエラルキー(特にアルミニウス主義)に対する攻撃を強調、星室庁・高等宗務官裁判所廃止、トン税・ポンド税・船舶税を議会の承認を経ていないことを根拠に違法と宣言、親政で問題視された機関や税を廃止した。一方で治安が急速に悪化し、アイルランドでカトリック同盟による内戦が起こった。現地プロテスタント虐殺の報に沸騰したロンドンでは国教会に対する不満が噴出していた。1641年5月には国王派で議会内の反対派鎮圧を画策していたストラフォード伯トマス・ウェントワース(元は議会派であったが、親政期に国王側に離反して閣僚となっていた)が議会によって人身保護の権利を剥奪(私権剥奪)されて処刑されている[注 3][7]。

1641年11月に、外交などの国王大権を制限して議会主権を主張する「議会の大諫奏」(大抗議文)が僅差で可決されたことが、事態を決定的なものとした。この抗議文は急進性を有しており、すべての議員に支持されてはおらず、可決したものの票差は159対148とわずか11であった。この抗議文への姿勢の違いから議会は国王派(王党派、騎士党)と議会派(円頂党)に分裂した。続いて12月に議会が民兵条例を審議すると、国王側近はこれを「議会による絶対主義」であるとして激しく非難した。こうした状況を受けてチャールズ1世は1642年1月に議会派の中心人物ピム、ハムデン、アーサー・ヘジルリッジ、デンジル・ホリス、ウィリアム・ストロードら5人の逮捕を命じ、これを見たロンドン市民は議会派についた。5人の逮捕に失敗し身の危険を感じて王がロンドンを離れると、国王派と議会派は互いに軍備に取り掛かり3月に民兵条例が可決、議会から国王への和平提案(19か条提案)が拒否されると両派は完全に分かれてイングランド全土を巻き込む内戦が始まった。この時期、民衆はピューリタンらの発行したパンフレットを通じて一連の政治問題に強い関心を示し、請願や暴動などが起きて民衆の政治活動が活発に起きはじめていた。この中から後述する平等派がつくられていき、長老派との抗争において独立派を支持した[8]。

三十年戦争

ヨーロッパ大陸の三十年戦争とそれによる疲弊は、フランスなど大陸諸国が介入する余力を残さなかった。これによって清教徒革命は大陸に波及することがなく、後の名誉革命やフランス革命と違って、海外の干渉をほとんど受けずに進展した[9]。

ただ、チャールズ1世は姻戚関係にあるフランスとオランダから協力を取り付けるため、内戦開始前の1641年から接触していた。フランスは王妃ヘンリエッタ・マリアの出身地でオランダは王女メアリー・ヘンリエッタの嫁ぎ先であり、両国はイングランドへ派遣した外交官を通して国王を見守っていた。しかし王妃から支援を頼まれても両国は内戦介入を避け、他の国々も同様で、国王は海外から支援を得られなかった。一方、フランスやオランダが内戦の調停に乗り出したこともあったが、国王に反対され失敗に終わった[10]。

内戦・革命における党派

ここでは、清教徒革命においてみられた主な党派について説明する。イングランドにおいては、各党派は階級や地方による分類が難しく、どの党派に属するかは血縁などの個人的関係が大きく影響していたといわれる。

国王派

議会にはいたものの、大抗議文の趣旨に賛同せず国王側についた議員とその領袖を指す。国王派といっても議会との妥協を図る者から徹底抗戦を主張する者まで、見解には振幅があった。産業化が進んでおらず、ピューリタニズムの浸透が浅いイングランド北部・西部及びウェールズ・コーンウォールにおいて有力であり、1645年に議会派がニューモデル軍を結成するまでは有利に戦局を展開させていた。派閥は、ほぼ国教会信徒によって構成された。

議会派

大抗議文の作成を主導したか、賛同して国王軍と戦った議員が議会派であるが、主張の濃淡は多様であった。主にイングランド東南部で支持された。多くは国教会改革を唱えたが、求める改革の方向は宗派によってまちまちであった。以下のほか、バプテスト(浸礼派)やクエーカーが入り乱れ、百家争鳴の様相を呈した。

- 長老派

- 中央権力を弱めた長老制教会をめざした一派であり、国王派と和解に積極的姿勢を示した穏健派である。同じ長老制教会を擁するスコットランドと友好関係を保った。議会の多数派であったが、チャールズ1世と妥協を図って独立派と対立し、プライドのパージによって議会から追われた。中産階級以上が多かったといわれ、追放後はランプ議会に対してパンフレットによる言論攻勢をかけた。

- 独立派

- 分離派の1つ。カルヴァン主義独立派に属する。他の分離派と長老派の中庸を目指した党派で、革命を積極的に推進した議会内勢力である。宗教面の主張よりも政治的利害の一致によって結びついた。オリバー・クロムウェルなど将校に多く、内戦においては主戦派であった。平等派や軍と共同歩調をとって長老派を追い落とし、ランプ議会で議会を掌握した。独立派の多くが国王の処刑に署名し、王政復古後にレジサイド(王殺し)として逮捕・処刑された。

- 平等派

- 分離派の1つ。元独立派左翼で兵士やロンドンの一般市民からなり、平等な政治体制の実現を求めて社会契約や普通選挙導入を主張した。レヴェラーズ(水平派とも)と呼ばれ、教義より政治的主張を重視した。ジョン・リルバーンら論客のパンフレットにより盛り上がりを見せ、革命の徹底を主張した。当初は独立派と近かったものの、革命後の共和政(イングランド共和国)以降は対立し、1650年から弾圧に遭って衰退した。

- 第五王国派

- 分離派の1つ。アッシリア・ペルシア・ギリシア・ローマに続く第5のキリスト教による千年王国を実現せんとした急進派である(Millennialism)。トマス・ハリソン等、一般市民や兵士および一部将校からなる。聖者による統治を目指し、共和政やクロムウェルを支持したが、護国卿制になってからは反体制側にまわって暴動を起こすなどテロリスト化していった。王政復古後は弾圧に遭い勢力は衰え、その一部は北米植民地(後のアメリカ合衆国、カナダ)に移住した。

- 真正水平派

- 分離派の1つ。ディッガーズと呼ばれる。指導者はジェラード・ウィンスタンリー(英語版)で原始キリスト教的社会主義思想に基づく土地共有を推進した。貧農に支持者が多く、サリー州で1649年に共有地を開拓した。議会派きっての穏健派で最も民衆のことを考えていた。ウィンスタンリー自身も平和的に説得して支持者を増やした。後に独立派によって弾圧され衰退した。初期のユートピア社会主義と見る向きもある。

中立派

区別の為、便宜上は中立派と呼ばれるが、まとまりのある党派ではなく、各党派を結びつけて和解に至ろうとした個人を総称していう。その活動範囲は多様であり、精力的であったが、革命期において存在感を示すことはあまりなかった。エドワード・ハイド(後の初代クラレンドン伯爵)と第2代フォークランド子爵ルーシャス・ケアリーらが中立派とされ、穏健な国教徒である彼等は過激なイデオロギーを嫌い、ロードの宗教強制にも内戦にも反対し和睦を主張したが、強硬なチャールズ1世に受け入れられなかった[11]。

盟約派

スコットランドの勢力で、国民盟約に加わった者からなる。国教会の中央集権的教会制度を嫌った長老制に基づき、信仰面ではイングランド長老派とほぼ同じである。後にスコットランドの完全支配をめざした強硬派と、あくまで王のもとでの長老制を支持した穏健派に分かれて抗争が起こった。

カトリック同盟

アイルランドの勢力。ゲール人・イングランド人ともに、官職から疎外されてきたカトリックが団結して作った。主に国王との和解およびカトリック信仰の承認を求めた。信仰面から、イングランド議会派や盟約派と対立した。大陸側のスペインなど対抗宗教改革勢力の支援も受けていたといわれる。

イングランド内戦と革命政府

左上:1642年、右上:1643年、左下:1644年、右下:1645年。

イングランド内戦

1642年からイングランドで議会軍と国王軍の内戦(第一次イングランド内戦)が始まった。8月22日にチャールズ1世はイングランド中部のノッティンガムで挙兵、議会派もエセックス伯ロバート・デヴァルーを総司令官に任命、オリバー・クロムウェルも議会派に資金提供、徴募した騎兵隊(鉄騎隊)を連れてエセックス伯の下に馳せ参じ、10月23日のエッジヒルの戦いで両軍は衝突した。国王軍はチャールズ1世の甥ルパート(後のカンバーランド公)が率いる騎兵隊が議会軍の一部を打ち破ったが、議会軍も奮戦し決着がつかず、エッジヒルの戦いは引き分けに終わった。チャールズ1世ら国王軍はロンドン制圧を図ったが防備が固いため断念、オックスフォードへ退いて軍事拠点とした。この時点でエセックス伯の優柔不断な態度が現れる中、クロムウェルは故郷のイングランド東部へ退いて鉄騎隊増強を推し進めた。一方、海軍と主要港は議会派のウォリック伯ロバート・リッチが確保していた[12][13]。

翌1643年に国王軍は攻勢に出て、チャールズ1世はオックスフォード包囲へ向かったエセックス伯の軍に勝利、北部ヨークシャーでは国王派のニューカッスル伯ウィリアム・キャヴェンディッシュが議会派のファーディナンド・フェアファクス、トーマス・フェアファクス父子と戦い、6月30日のアドウォルトン・ムーアの戦いで撃破した。西部でも国王軍が優勢で、ラルフ・ホプトンが議会派の西部連合軍司令官ウィリアム・ウォラー相手に7月5日のランズダウンの戦い(英語版)と13日のラウンドウェイ・ダウンの戦い(英語版)で連勝、国王軍が3方向からロンドンを窺う態勢が整った。国王軍のロンドン進撃は直前で中止され、9月20日にエセックス伯軍と国王軍が衝突した第一次ニューベリーの戦い(英語版)は決着がつかなかったとはいえ、劣勢に追い込まれた議会軍はマンチェスター伯エドワード・モンタギューを司令官とする東部連合を結成、クロムウェルは副司令官として東部防衛に全力を挙げ、国王派の蜂起を鎮圧しつつ北部のフェアファクス父子と協力、南下したニューカッスル伯の軍を10月11日のウィンスビーの戦い(英語版)で撃破、東部を確保し名声を高めた。また議会派は9月25日にスコットランドと厳粛な同盟と契約を締結し態勢を立て直した[注 4][12][14]。

1644年4月、東部連合とフェアファクス父子が合流した議会軍とスコットランド軍はヨークに籠るニューカッスル侯(ニューカッスル伯)を包囲したがルパートの救援軍が来たため中止、7月2日のマーストン・ムーアの戦いではクロムウェルの活躍で対峙したニューカッスル侯とルパートの国王軍に勝利、北部は議会軍が奪った。ウォラーも3月29日のチャーストンの戦い(英語版)でホプトン軍を破り、エセックス伯軍と合流してオックスフォードへ向かい、チャールズ1世は南西へ退去して戦況は議会軍が有利に進んだ。しかし依然として内戦の決着はつかず、8月のロストウィシエルの戦い(英語版)で国王軍の反撃に遭いエセックス伯が敗れ、議会から救援を命じられたマンチェスター伯は命令を拒否する姿勢が目立ち、10月の第二次ニューベリーの戦い(英語版)でも優柔不断な態度を取ったため議会軍は好機を逃し国王軍が立ち直ってしまった。クロムウェルはこうしたマンチェスター伯の態度に怒り上司を非難、議会がクロムウェルを擁護・非難する派閥(独立派・長老派)に分かれる中、12月に彼が議会に軍制改革を提案したことで進展が見られ、1645年2月15日にニューモデル軍が創設、4月3日に辞退条例が成立したことでエセックス伯・マンチェスター伯・ウォラーらは軍から排除され、それぞれの軍勢や鉄騎隊を再編成したニューモデル軍の司令官にトーマス・フェアファクスが、副司令官にクロムウェルが就任した[15]。

当初は実戦経験や質でまさる国王軍が有利に戦ったが、ニューモデル軍をはじめとする軍制改革が行われて議会軍が強化されると、議会軍が優勢になった。当初鉄騎隊の隊長に過ぎなかったクロムウェルは議会軍のなかでしだいに頭角をあらわしてゆき、ニューモデル軍結成にあたってはその副司令官となった。議会軍は1645年6月14日のネイズビーの戦いで勝利を決定づけ、クロムウェルは西部を、フェアファクスは南西部を掃討、ルパートは9月10日にブリストルで降伏、ホプトンもなす術も無く打ち破られ、1646年6月24日にフェアファクスがオックスフォードも落として第一次内戦を終結させた。戦後議会軍と仲違いしたスコットランドとチャールズ1世が手を組み1648年に勃発した第二次イングランド内戦も議会軍が勝利(後述)、急進的になった民衆や議会のもと、1645年1月10日にウィリアム・ロードが、1649年1月30日にチャールズ1世が処刑(英語版)された[16][17]。

そのなかで、議会は革命の推進役となった軍に警戒を強めつつあった。軍はバプテストや独立派などが多く信条面で急進的であり、議会は長老派が一定数を占めていたため穏健であった。特にクロムウェルなど軍指揮官の名声はいや増す一方であり、議会としては革命の主導権を奪われかねない状況にあった。軍内部にも政治主張で独立派と平等派の分裂が見られ、『建議要目』・『人民協定』発表およびパトニー討論を経てクロムウェルら独立派が辛うじて主導権を握ったが、議会と軍の関係はしだいに疎遠になってゆき、議会が財政難を理由に軍隊の削減を主張するにおよんで、軍は反撃に出た。1648年12月6日のプライドのパージがそれであり、軍が長老派議員たちを議会から追放しランプ議会を誕生させた。このパージ以降、軍の意を色濃く反映した議会運営がすすめられてゆくことになる。国王の処刑や対アイルランド・スコットランド戦争も、そうした文脈の中で起こった[16][18]。

イングランド共和国

共和政宣言をもって成立したイングランド共和国(1649年 - 1653年)はさまざまな内部対立を抱えていたが、これを維持しえたのは、軍人として名望が高まりつつあったクロムウェルの軍功と、三十年戦争で諸外国が消耗していたからだった。共和政府はまた、財政立て直しのために王・国王派の領地を没収・売却したが事足りず、軍縮に手を付けざるを得なかった。これによって軍との対立を招き、護国卿政治にとって代わられることとなった[19]。

反革命勢力の排除

共和政イングランドにおいては独立派がランプ議会を主導し、保守派(長老派)と革命の徹底を求める平等派の追い落としを始めた。追放された長老派はスコットランドにその活路を求め、オランダに亡命していたチャールズ2世を迎え入れた。一方、平等派は独立派に徹底的な弾圧を加えられ、その勢力はなお健在ではあったが、組織化されることはなくなり、独立派の単独政権が確立された。平等派を追い落とした独立派はアイルランド・カトリック同盟をすみやかに鎮圧し、チャールズ2世を擁するスコットランドとの間に1650年7月22日に戦端を開いた[注 5][16][20]。

9月3日のダンバーの戦いでスコットランド軍は決定的敗北を喫し、イングランドに潜入したチャールズ2世もちょうど1年後の1651年9月3日、ウスターの戦いで完膚なきまでに叩きのめされた。一連の戦闘を指揮していたのはクロムウェルであり、この華々しい戦果に圧倒的な名声を得た。また共和政イングランドは、これらの勝利によって一応の安定を得た[21]。

議会と軍の不和

反乱の鎮圧には膨大な戦費がかさんでおり、一段落したところで議会は財政立て直しのために軍の削減を主張した。さらに議会は航海条例を通過させ、オランダと険悪な関係になり第一次英蘭戦争が勃発した。革命の担い手と自負していた軍は議会に対する態度を硬直させ、軍隊内では議会の解散をもとめる声が大きくなっていった。軍隊の立場を代弁・代表していたのはトマス・ハリソンであった。彼をはじめとする軍隊内の第五王国派は、神の王国の実現は近いとし、革命を導いたニューモデル軍こそその担い手であると主張していた。両者の対立を軟着陸させようと考えていたクロムウェルも、こうした軍隊内の過激化を抑えきれず、ついにハリソンと同調して1653年4月20日に議会の解散を強行し、ベアボーンズ議会を成立させた[22]。

ベアボーンズ議会

「聖者議会」「推薦議会」「指名議会」「小議会」「いやしい身分の狂信者たちの集まり」などとよばれたベアボーンズ議会は、ランプ議会にかわって7月4日に開会した。この議会で中心的役割を果たしたのが急進派(第五王国派)ハリソンと穏健派ジョン・ランバートであり、クロムウェルは両派から英雄として担ぎ上げられていた。ハリソンら第五王国派の影響を受けた彼は議会に国家権力を委譲、共和国の改革を期待していたが、議会は最初から急進派と穏健派の対立が収まらず、クロムウェルは委譲を後悔するようになった[23]。

穏健派は議会の解散とクロムウェルの国王就任を目論み、その思惑通りに事態が進展、ベアボーンズ議会は5ヶ月後の12月12日で自主解散した。クロムウェルはこの構想に同意したわけではなかったが、議会がなくなってしまった以上、政権を引き受けざるを得ず、KingではなくLord Protector(護国卿)として渋々政権の座についた[注 6][24]。

護国卿体制

1653年12月16日に成立し、元首である護国卿、内閣にあたる国務会議、そして議会の三者均衡をめざしていた護国卿体制は、独裁制とは性格を異にしていた。護国卿の権力は『統治章典』によって制限され、立法権は州選出の議員によって運営される議会に留保された。しかしこの制度はすぐに破綻をきたし、反乱分子を抑えるために強権的にならざるを得なかった。

クロムウェルは独裁者たることを望んでおらず、合意による国政運営を目指していたといわれるが、国王派から平等派・第五王国派まで包含していたイングランド内にあって合意などもとより不可能な状況にあった。反革命勢力は1654年9月3日に召集された第一議会に選出され、政府の支配の道具として使われた軍隊の削減を求めた。革命勢力たる軍と保守化する議会の間に「合意」を引き出せるはずもなく、クロムウェルはどちらにつくか逡巡した後議会の解散(1655年1月22日)を選択せざるをえなかった。各地で平等派や国王派の反乱が相次いでおり、軍縮できる状況になかったためである。また、これら反乱分子を抑えるため、軍政監設置など独裁的行政手段に訴えなければならなくなってきていた[25][26]。

こうして解散された議会だったが、財政の逼迫はクロムウェルに変節をよぎなくさせた。「議会の同意なき課税は無効」という伝統がすでにイングランドに成立しており、これに基づいて議会を再召集する以外になかった。1656年9月17日に開かれた第二議会は、議員資格をめぐって混乱があったもののどうにか開かれた。議会は保守化の傾向を促進させようとし、1657年2月に統治章典の修正案が議会へ提出され、『謙虚な請願と勧告』と名付けられた修正案は軍幹部の反対に遭いながらも3月に可決、クロムウェルに王の称号を贈り、上院の復活を求めるなどステュアート朝時代の政治体制に戻そうと腐心した。クロムウェルは王の称号以外の部分はおおむね受諾した(5月25日)が、これが王政復古への道を決定づけたとも指摘されている[25][27]。

王政復古

軍の弱体化を狙う政府内の動きに、第五王国派や平等派、そして兵士たちは反感を募らせていき、請願や抗議行動を活発化させていった。自らの支持基盤が軍であることを知っていたクロムウェルは、こうした動きにやむなく1658年2月4日に議会を解散し、軍から忠誠をとりつけた。しかし議会を解散したことによって、いままでの反乱分子だけでなく独立派なども反対勢力にまわり、軍以外に支持基盤を見出せない状況に追い込まれていた。そんな中クロムウェルがインフルエンザにかかり、1658年の彼が名声を得た日と同じ9月3日(ダンバーの戦い・ウスターの戦いと同じ日)、59歳で世を去った[25][28]。

後を継いだ3男のリチャード・クロムウェルは無能ではなかったといわれるが、またも財政問題から議会を開かざるを得ない状況に追い込まれていた。また、オリバー・クロムウェルという核を失って、1659年1月27日に開かれた第三議会と軍の対立はもはや覆いがたくなった。選挙資格や選挙区の区割りを元に戻して行われた選挙から選ばれた議会には長老派と党派抗争をも復活させた。そしてクーデターによる4月22日の議会の解散、5月7日のランプ議会の復活という変遷をへて、限界を悟ったリチャードは引退を決意し5月25日に護国卿を辞任した[25][29]。

彼を失ったことは軍隊をも四分五裂させ、軍の主導権を握ったランバートが10月13日にクーデターでランプ議会を解散させ軍事政権を樹立するなど混乱が続いたが、そこにジョージ・マンクが率いるスコットランド軍の侵攻が重なった。あらかじめイングランドの支持勢力を取り付け12月16日のランプ議会復活に手を貸していたマンクは1660年1月にイングランドへ南下、ランバートを捕らえて軍事政権を崩壊させ、2月3日にロンドンへ入るとパージで追放された議員達を戻して2月21日に長期議会を復元、それから自由な選挙を掲げて3月16日に長期議会を解散、王政復古へ向けた取り組みを進めていった[25][30]。

チャールズ2世と側近のエドワード・ハイド(後のクラレンドン伯)はこの好機を逃さず、4月4日にブレダ宣言[注 7]を発して復位を促した。混乱と内紛にうんざりしていた議員や国民の圧倒多数によってこれは支持され、4月25日に総選挙を経て開会した仮議会も受諾、5月7日、宣言を受諾する使節がオランダに向けて出航していった。そして5月29日、チャールズ2世のロンドン帰還で王政復古が成就した[25][31]。

以後チャールズ2世とクラレンドン伯は寛容を通して国民間の和解を進める方針を取り、免責・大赦法で王殺しを除いた反対派へ恩赦を与え、長期議会で廃止された国王大権とその機関(星室庁・徴発権・後見権など)の復活はしないことで議会とも良好な関係を築くことに尽力していった。ただし信仰の自由は認められず、仮議会が12月29日に解散、翌1661年5月8日に召集された騎士議会(英語版)はクラレンドン伯の反対を押し切りピューリタン弾圧法(クラレンドン法典)を次々と可決、チャールズ2世の親カトリックの姿勢も相まって信仰は政治問題と化していった[32]。

スコットランド革命

1639年の盟約戦争・主教戦争から1651年のクロムウェルによる征圧までの内戦はスコットランド革命とよばれる。イングランドにおける急進勢力が独立派やバプテストであったのに対し、スコットランドでは長老派の中で強硬派(アーガイル侯アーチボルド・キャンベル・リーヴェン伯アレクサンダー・レズリー)と穏健派(モントローズ侯ジェイムズ・グラハムなど)に分かれ、強硬派は王に対する徹底抗戦とスコットランドの実効支配を目指した。いっぽう穏健派は、盟約の目的は長老制の確立のみであり、スコットランドは国王のもとに帰するべきと考えた[33]。この違いが、内戦のみならず対イングランド外交にも影響し、強硬派の勝利・実権掌握がイングランドとの対立を招いた一因となった。これに続くクロムウェルの遠征によって、スコットランドは史上初めて直接支配を受けることになった。

国民盟約の成立

スコットランドは山岳地帯や大小の島々が多く、中央集権に向かない地域であった。地方ごとに有力貴族・氏族がそれぞれの領地をおさめ、王がそれを束ねる分権的な封建制にも似た国制をとっていた。そうした地方における宗教は、信徒の代表である治会長老と、教役者である宣教長老という長老が、合議によって教会自治を行う長老制が優勢となっていた。

1637年、チャールズ1世は国教会祈祷書(儀式などの手順を指定した書)を施行した。国教会は監督制すなわち国王を頂点とするヒエラルキー構造に基づく主教制的な要素が強いものであり、したがってスコットランドの激しい反発を招いた。スコットランドの有力貴族らは反乱を起こし、モントローズ侯らは1638年2月に「国民盟約」を成立させて長老制主義のもと団結した[34]。

盟約派のねらいは、1603年の同君連合成立以来のスコットランド・イングランド両国のありかたを問い直すものであった。すなわち、イングランドに吸収合併されるスコットランド(ロンドン中心の物的同君連合)ではなく、対等な関係をめざしていた[35]。しかし対等な関係はイングランド側からすれば分不相応な要求というべきものであった。人口比で5対1、経済力ではそれ以上の開きがある両国が対等などとは、とうてい応じられないものであった[36]。

主教戦争

第1次(1639年)および第2次(1640年)の主教戦争によってイングランド王室は財政の限界に達し、親政を中止して議会を召集せざるをえなくなった。これがイングランド議会と国王の対立を招いた一因とされる。

スコットランド内はほぼ盟約派として団結し、祈禱書の停止を議会で宣言した。さらにイングランドのチャールズ1世に主教戦争を挑み、両軍はイングランド北端、トゥイード川河口のベリックで対峙した。これは結局対峙しただけでチャールズ1世が和議を申し込み、1639年6月18日にベリック条約が成立した[37]。

条約が成立したものの、チャールズ1世は主要な対立点である宗教問題について譲歩しなかった。それだけでなくカトリックの有力氏族であるハントリー侯爵ジョージ・ゴードン(英語版)を北方長官に任命し、スコットランドに主教制度の浸透をはかった。必然的にスコットランド盟約派はふたたび軍をおこし、モントローズ侯がディー橋の戦いで国王派を破りハントリー侯を捕らえた。これによって、第2次主教戦争が始まった[38]。

盟約軍の南進の報がイングランドに届いたが、短期議会で課税承認に失敗し財源がほとんど無いチャールズ1世には軍をしたがえるだけの資金が底をついていた。盟約軍がニューバーンの戦いでイングランド軍を破り、ニューカッスル・アポン・タインを占領したところでチャールズ1世が和平をもとめてやってきた。こうして締結されたリポン条約は賠償金の支払いが盛り込まれた。これがイングランド財政をいよいよ払底させ、長期議会召集につながることになった[39]。

主教戦争が一段落すると、スコットランド議会は国政の中心機関となり、さまざまな議会改革が進められた。この改革がイングランド長期議会での改革および大抗議文のモデルとして採用された。またスコットランドは1641年8月に批准されたロンドン条約で将来の国家構想を提案、イングランドと対等な関係を築き、両国の議会が王権を制限しながら政治・軍事・外交などを相互協議で行う連邦制を望んだが、イングランドからは未回答と先送りの返事だけであり実現しなかった[40]。

派兵と内紛

スコットランドを統治していた盟約派は、「敵の敵は味方」の論理でイングランド議会派と誼を通じるようになり1643年にアーガイル侯の尽力で厳粛な同盟と契約を締結した。議会軍の求めに応じて、盟約軍はカトリック同盟を平定すべくアイルランドに遠征したり、イングランドの国王軍の背後を襲うためにリーヴェン伯と甥のデイヴィッド・レズリー率いる派遣軍がイングランド侵攻も行い、1644年のマーストン・ムーアの戦いにも参戦した。これは平定後、イングランドに「貸し」を作って将来の関係を優位にしたいという思惑があった。しかしこれは後にことごとく共和政府に裏切られる結果となる[41]。

その一方で、長老制を守り抜いて(ほかの2ヶ国と比べれば)平和になったスコットランドでは、盟約軍が結集する意味が薄れてきていた。こうしたなかで盟約軍のなかから、これ以上チャールズ1世と争う必要はないとする者たちが出てきていた。モントローズ侯を中心とする盟約軍穏健派は、スコットランドで得た権力を失うまいとする強硬派のアーガイル侯およびリーヴェン伯らと対立しはじめた。モントローズ侯はチャールズ1世のもとに赴いて国王への忠誠を誓い、派遣軍が留守の間に1644年に挙兵、1645年のインヴァロッヒーの戦い・キルシスの戦いでアーガイル侯ら盟約軍強硬派を破りスコットランドを平定してしまった。盟約軍穏健派は実質国王派となった[42]。

しかしイングランド内戦は議会軍の勝利に終わり、モントローズ侯は戻ってきた派遣軍・アーガイル侯と対立したが戦闘は農繁期で、モントローズ侯のもとにはほとんど兵は集まらず勝負にならなかった。モントローズ侯はレズリーにフィリップホフの戦いで敗れ大陸へ亡命、1650年に再挙を図りスコットランドに戻ったが捕らえられ処刑、スコットランドは束の間、アーガイル侯の執政体制となった[43]。

なお、アーガイル侯は王政復古の後叛徒として処刑され、モントローズ侯は英雄となった[44]。

対イングランド戦争

強硬派が勝利した盟約軍は、イングランド政府に長老制実施の約束を履行するよう求めた。しかし独立派などのセクトが力を持つ政府、特に政府軍の反発を招き、両者の関係は険悪になってきていた。1647年12月にハミルトン公ジェイムズ・ハミルトンら盟約派の穏健派はチャールズ1世と和解契約を結び、翌1648年7月にハミルトン公率いる盟約軍(エンゲージャーズ(英語版))はイングランドに攻め込んで第二次イングランド内戦を起こしたが、8月にプレストンの戦いでクロムウェルの反撃を被り大敗、イングランド侵攻は頓挫し捕虜となったハミルトン公は後に処刑された。代わって主導権を握ったアーガイル侯は穏健派を排除、短期間で戦争継続を諦めスコットランドへ進軍したクロムウェルと和睦せざるを得なかった。この時にスコットランド軍の占領地域からの撤退と和解契約を結んだ穏健派の追放が決められ、1649年1月に定められた等級法で穏健派の公職追放が進められた[45]。

同月にチャールズ1世が処刑されると、衝撃を受けたアーガイル侯・リーヴェン伯・レズリーらは一転してイングランドと決別し、盟約軍はチャールズ2世を擁立して第三次イングランド内戦を引き起こしたが、それはクロムウェルの再度の来寇という事態を招き1650年のダンバーの戦いで大敗、盟約軍の足並みが乱れさらなる分裂を引き起こした。アーガイル侯は独立の危機に際し等級法を廃止、かつて排除した穏健派(決議派)と手を組んでクロムウェル軍に備えたが、これを認めない少数の強硬派(抗議派)は離脱、内紛に乗じたクロムウェルがスコットランド人に聖職者批判を通して説得、応じたスコットランド人が次々と降伏し南部はクロムウェル軍に制圧され盟約派は追い詰められた。翌1651年にチャールズ2世は逆転を狙いイングランドへ逆侵攻したがクロムウェル軍に捕捉され、ウスターの戦いで決定的敗北を喫しチャールズ2世は大陸へ亡命、1652年8月にアーガイル侯も降伏、スコットランドは平定され共和政府に吸収合併されることになった[46]。

戦後イングランドはクロムウェルの主張に沿ってスコットランドとの統合を進めたが、反乱勢力にはおおむね寛大な処置で臨み、宗教にも寛容を意図する一方で長老派を弱体化させる方針が取られ、全国長老会は解体(各教区長老会は存続)、教会加入拒否者を保護する名目で独立派を後援した。中産階級や一般市民との結びつきを図り前者には経済的保護、後者には宗教的寛容を唱え、共和国間での自由貿易・封建制度解体も宣言し貴族と大地主を弱体化させる政策も行われた。またスコットランドは議会を廃止されしばらくジョージ・マンクなど総督の下で占領統治されたが、1655年に共和国はスコットランド人を政治参加させる方針へ転換、スコットランドに国務会議を設置したり、第二議会でスコットランド人に議席を割り当てられたりした。統合はスコットランド人に嫌悪され、盟約派に属していたロバート・ベイリー(英語版)は一定の評価を与えながらもスコットランドを占領した共和国に対する非難を書き残したが、スコットランドは曲がりなりにも安定に向かい、ここで情勢を伺っていたマンクは1660年にイングランドへ南下し王政復古実現に動いていった[47]。

アイルランドの清教徒革命と内戦

イングランドが混乱していたころ、アイルランドでも1641年からカトリック勢力による武力蜂起が起こっていた。彼ら反乱勢力は国王軍とどうにか和平を結んだが、共和政イングランドによるクロムウェル遠征にあって鎮圧された。クロムウェルとその幕僚たちは敗残兵や民衆の虐殺を行い、共和国政府は債務弁済のためにアイルランドの土地をイングランドのプロテスタントに分与した。このことはアイルランドの人々の間に長く禍根を残し、現在に続くアイルランド問題の源となった。

アイルランドにおける清教徒革命・内戦では、しばしば三〜四の勢力で説明される。アイルランドの有産階級は、ほぼこのいずれかに分類できる[48]。

- ミア・アイリッシュ

- カトリックであり、アイルランドにおけるイングランド王の支配を認めない人々。ゲール人などからなる。隠遁生活を送るかカトリック国に亡命する者が多く、地主として力を持つ者は皆無だった。

- オールド・イングリッシュ

- カトリックで国教会には従わないが、イングランド王への忠誠も併せ持つ。それ以前に植民してきたイングランド人の子孫とゲール人の双方から成る。信仰面から国教会やプロテスタンティズムを認めず、官職にありつけなかったものの、地主としては最も大きい勢力であった。

- ニュー・イングリッシュ

- プロテスタントのイングランド人たちの総称。それまでアイルランド総督府・議会を支配していたのみならず、地主として勢力を伸長しつつあった。イングランド内戦では国王派と議会派および多数の日和見に分かれた。

蜂起とアイルランド・カトリック同盟

武装蜂起は1641年10月23日に北部のアルスターでフェリム・オニール(英語版)、ローリー・オモア(英語版)らに率いられおこった。この蜂起の理由については、アイルランドの地主たちの債務の帳消しを狙ったものであるとする説、ニュー・イングリッシュに奪われた土地を取り戻そうと立ち上がったとする説などがある。当初アルスターで起こったこの武装蜂起の首謀者はゲール系オールド・イングリッシュであったと推定されるが、多くのオールド・イングリッシュは蜂起に否定的であった。これが債務説が支持されるゆえんであるが、とにもかくにも武装蜂起はたちまちアイルランド全土に飛び火した。これには、総督府がオールド・イングリッシュをも反乱勢力とみなして敵視したため、彼らは反乱に合流せざるを得なかったという事情があった。したがって反乱勢力といっても徹底抗戦を主張する者と、早期の和平を望む者とが混ざりあっていたのである[49]。

加えて、アイルランドへカトリック国のスペイン・フランスから支援があったことで、本国から支援を受けられない総督府は苦戦を強いられた。スペイン傭兵として活動していたオーウェン・ロー・オニール(フェリム・オニールの同族)などがアイルランドに帰国し反乱側は増強、対する総督府は統制が取れず仲間割れする有様だった[50]。

やがて総督府が反攻に出ると、反乱勢力はカトリック聖職者の助けをえて翌1642年10月24日に評議会「アイルランド・カトリック同盟(キルケニー同盟ともよばれる)」をつくり、組織化して対抗した。最高評議会員24名のうち5名が高位聖職者であり、その後かれらの意向が色濃く反映されてゆくことになる。またこれ以前の5月11日に、カトリック同盟とは別の組織で聖職者会議であるアイルランド・カトリック全国聖職者会議も作られ、この組織もアイルランドの行く末に影響を与えていった[51]。

国王軍との和平

カトリック同盟は自らの名分として「神のため、王のため」立ったとした。したがって国王軍との和解・協力は既定の路線になるはずであったが、国王派の中にはカトリックを快く思わない者も少なからず存在しており、同盟側にも国王を敵視する勢力があり、交渉は難航をきわめた。

当初チャールズ1世はカトリック同盟を敵視せざるを得なかった。国王派は国教会に与しており、カトリックを嫌う者も多かったためである。そのため一時はアイルランドに兵を差し向けたが、議会軍との戦闘が始まると、アイルランドどころではなくなり和平に傾いた。チャールズ1世の委任を受けてカトリック同盟と交渉に当たったのはアイルランド軍司令官で反乱鎮圧に当たったオーモンド侯ジェームズ・バトラーで、アイルランド貴族でありながらステュアート朝にプロテスタントとして養育され、ストラフォード伯の下で従軍したこともある経験と、カトリック同盟にも旧知の縁者が多い人脈を買われた。1643年9月15日に両者はまず休戦、続いて11月13日にアイルランド総督に任命されたオーモンド侯とカトリック同盟は和平交渉に取り組んだ[52]。

しかし和平交渉はようやく1644年に始まったものの両者の要求が紛糾して進まなかった。特に国王側はカトリック教会の財産保持を認めず国教会へ返還するよう要求したが、聖職者の影響力が強いカトリック同盟には応じられるものではなかった。カトリック同盟もカトリック刑罰法撤廃を要求、双方の要求は実現が難しいため暗礁に乗り上げた。チャールズ1世の介入もあって話はややこしくなり、グラモーガン伯エドワード・サマセットはチャールズ1世の密使としてアイルランドへ行き、1645年7月に到着するとオーモンド侯を出し抜きカトリック同盟と軍事援助の秘密条約を結ぶことを画策した。さらに悪いことに、同年11月にアイルランドに赴任したローマ教皇インノケンティウス10世の特使ジョヴァンニ・バッティスタ・リヌチーニ(英語版)はアイルランドに対抗宗教改革を実現することを望む強硬派で、カトリック同盟とオーモンド侯の交渉に反対、グラモーガン伯に接触しながらもそれぞれの交渉を破棄することを計画、和平交渉が決裂する危険が高まった[53]。

カトリック同盟とオーモンド侯の交渉が加速するのは1646年3月に国王軍の拠点チェスターが陥落してからのことである。3月28日にそれぞれの要求を先送りする形で和平条約に調印したが、この条約は遅きに失した。勝利をおさめつつある議会軍はカトリックを敵視していたからである。一方のグラモーガン伯は秘密条約締結に失敗しオーモンド侯に逮捕されたが、条約調印をめぐってカトリック同盟内で抗争がおこり、リヌチーニに扇動されたオーウェンら軍人と聖職者を中心とした反対派が反乱を起こし、条約賛成派が投獄されるという事件も起こった。リヌチーニが主導権を握ったカトリック同盟は条約を破棄したが、やがてリヌチーニは独裁を批判され失脚、条約賛成派が復帰し改めて1649年1月にオーモンド侯と和平条約を結んだ(リヌチーニは2月にアイルランドを離れた)。条約内容は最初の頃と変わらないため、外部の人間が招いた無用な混乱で3年も無駄な時間が過ぎたことになるが、そうこうしているうちにチャールズ1世は断頭台の露と消え、クロムウェル率いる共和政府軍が迫ってきていた[54]。

クロムウェルの遠征と虐殺

イングランド共和国は内戦のきっかけだったカトリック同盟への敵意、および大陸へ亡命していた王党派がアイルランド経由でイングランドへ上陸する恐れからアイルランド遠征を検討、アイルランド司令官として選ばれたのがクロムウェルである。婿のヘンリー・アイアトンを副司令官としたクロムウェルのアイルランド派遣軍は補給など下準備を整えた上で1649年8月12日にアイルランドに上陸した。これに対する諸勢力はクロムウェル上陸前に弱体化していて、カトリック同盟はオーモンド侯との交渉を巡る対立で分裂したままで、王党派に協力する賛成派は元より、反対派を率いるオーウェンの軍勢も戦力不足のため5月にアイルランドに駐屯していた議会軍のマンクと休戦を結んでおり、とてもクロムウェルに対抗出来る状態に無かった。オーモンド侯ら王党派も8月2日のラスマインズの戦いで議会軍の奇襲で大敗、クロムウェルの討伐対象は足並みが乱れた王党派に向けられた[55]。

クロムウェルがアイルランドに上陸すると、9月11日のドロヘダ攻城戦を始め王党派は一般市民もろとも虐殺され、オーモンド侯はなすすべも無く1650年末にフランスへ亡命した。続いて攻撃されたカトリック同盟もたちどころに敗勢となり、11月のオーウェン死亡も相まってクロムウェルに撃破され、アイルランドはクロムウェルに大半を制圧された。1650年5月にスコットランド迎撃のためクロムウェルは途中で帰国したが、アイアトンが遠征を引き継ぎ、1651年11月のアイアトンの死後はチャールズ・フリートウッドとエドマンド・ラドローが継続、1652年には組織的抵抗が不可能な状況になり、5月に事実上終戦を迎えた[56]。

このクロムウェルの征服の最中、および彼がスコットランドに渡った後、酸鼻をきわめる虐殺がアイルランド各地でおこった。かつて蜂起の際にニュー・イングリッシュへの略奪・虐殺があったことは確かであるが、それを遥かに上回る規模の意趣返しが行われた。陥落した都市から小舟で逃げようとする市民を舟ごと沈めたり、敗残兵・農民が避難した教会を建物ごと焼いたりといったことが繰り返され、当時の人口の1/3であった60万人が殺されるか奴隷として売られるか、あるいは餓死したとされる[57]。

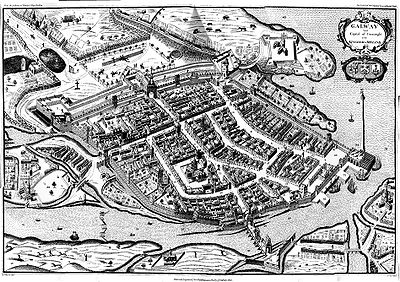

ゲール人の中心都市ゴールウェイの市民は追放され、3万人が大陸に移住してゆき、残ったのは「トーリー」とよばれる追いはぎだけであった。これが後にトーリー党の名の由来となる。殺戮がここまで大規模になったのは、クロムウェル自身が「野蛮人に対する神の正当な裁き」であるとしたこともあるが、共和政府軍の兵士たちの間にもバプテストが浸透しており、これがカトリックに対する過剰な敵意となったことが指摘されている。こうした虐殺はアイルランド人の記憶に残り、現在まで語り継がれている。

土地収用

共和政府は、征服したオールド・イングリッシュらの土地をイングランド人に分配しはじめた。これには2つの事情があった。1つには兵士に支払う給料を滞納しておりアイルランドの土地をかわりに付与する旨の証書を発行していたこと、いま1つは商人たちからアイルランドの土地を担保に投資を受けていたことである。この2つを弁済するため、ミア・アイリッシュのみならずオールド・イングリッシュまでも追い払われ、商人や兵士に分配されていった。生活苦に陥っていた兵士の証書は軍の士官たちに安く(額面の1/4~1/5といわれる)買い集められ、士官がアイルランドの地主となるケースも多かった[58]。

ヘンリー・クロムウェルの統治

クロムウェルが護国卿に就任した1653年頃、総督府はフリートウッドの下でバプテストが政権を主導していた。彼らは復讐心に燃え、カトリック信徒は民衆にいたるまで強制移住させるべきという主張がかまびすしくなってきていた。バプテストは軍事支配を通して中央・地方の政治にも介入し勢力を増大、1652年にはカトリック信徒を西部のコノートへ強制移住させる政策を進め、労働力を減らしアイルランドの状況を悪化させた。一方、この頃クロムウェルは保守化してきており、政権の安定のために過激な思想を抑え込もうとしていた[59]。

1654年12月25日、クロムウェルは4男のヘンリーをアイルランド軍最高司令官に任命し、フリートウッドとの衝突が懸念されヘンリーのアイルランド行きは遅れたが、翌1655年7月にアイルランドへ赴任させ9月にフリートウッドと交代、かの地の安定化をはかった。現地に赴任したヘンリーはバプテストでも独立派でもなく、バプテストを遠ざけてニュー・イングリッシュによる統治を行い、バプテストの政策を撤回して蜂起以前の体制に徐々に戻していった。これには、クロムウェルの腹心かつヘンリーの助言者で議会派のアイルランド貴族でもあるブロッグヒル卿ロジャー・ボイル、ヘンリーの秘書ウィリアム・ペティ、アイルランドの聖職者エドワード・ワース(英語版)の力による所が大きかった。しかし、ヘンリーに協力してバプテストに代わり中央・地方に復帰したニュー・イングリッシュと対照的に、オールド・イングリッシュの勢力はクロムウェルの征服で排除され著しく減退していた[60]。

王政復古の影響

1658年のクロムウェルの死後護国卿政が頓挫して1660年に王政復古が実現したが、ブレダ宣言を受けて仮議会が制定した免責・大赦法にもとづきオールド・イングリッシュらカトリックに返還された土地は多くはなかった。オールド・イングリッシュへの恩赦と土地返還を恐れたニュー・イングリッシュが先手を打ち、免責・大赦法にアイルランド・カトリックは例外として土地返還を認めない規定を滑り込ませたからである。この規定が災いして訴えたカトリックの地主8000名のうち、返還が実現されたのは1000名に満たなかった。こうして、ゲール人のみならずカトリックも力を失い、イングランドによる植民地化が決定的となった[61]。

清教徒革命の影響

王政復古は前体制にもどすことを目指したが、革命以前の状況になることはなかった。特に国王大権と国教会の融合による支配体制は求心力を失い、より安定した国家システムが模索されつつあった。なお、かつては前時代との断絶が強調されたが、現在は社会・経済構造など革命前のありようと変わらなかった点も多かったことが明らかにされている。

経験論

革命の失敗はピューリタニズムなど神秘主義的思想・セクト信仰の敗北を意味し、かわって経験論や政治算術など合理的思考の時代となった。これは後に啓蒙思想や古典派経済学につながってゆくことになった。しかし分離主義・独立派などを信奉する人々が消えたわけではなく、細々とではあるが命脈を保ちつづけた[62]。

絶対王政の終焉

後期ステュアート朝は国王至上法にもとづく絶対王政への回帰をめざした。しかし収入を議会による税に頼り、国王が直接裁く星室庁が廃止され、翼をもがれた状態にあった。実際の国政は議会が大きな影響力を持ち、回帰への志向と実情の落差は次第に溝を深めてゆくことになった。この落差は、後に名誉革命として表面化するにいたる。

文民統制の確立

軍隊、特に陸軍が革命において決定的役割をはたし、それによって一個の利益集団として権勢を振るった。これによって多数の勢力が弾圧・粛清され、陸軍の地位低下とともに、軍は政治権力を持つべきでないとする思想がひろく共有された。以降、軍人は下院に若干の議席を確保しつづけたが、それは主に軍人の待遇改善をもとめたり、軍隊内での出世のための手段として議員になったりというケースにとどまった。陸軍の地位低下は、海軍の地位上昇にもつながり、以降予算は優先的に海軍に回されるようになった[63]。

財政軍事国家への出発

ランプ議会によって制定された航海条例はひきつがれ、王の勅許を得て正式に航海法となり、商業の振興に力を入れた。これには内戦による国家財政の困窮で消費税などの税収を上げたいという政府側の思惑もあったが、革命以前から活発になっていた新興産業と結びつき、商工業の発展に大きく寄与した。財政面では大蔵省の組織改革と効率化が進み、各種税金を効率的かつ迅速に国庫に納める仕組みが徐々につくられていった。財政軍事国家とよばれるこうした経済・財政政策とその体制が、名誉革命以降の対フランス戦争(第2次百年戦争ともよばれる)を有利に戦う下地を作った[64]。

革命の歴史的評価

清教徒革命はさまざまに評価されてきた。原因や歴史的位置づけについて、自由主義やマルクス主義など、その時代の風潮によって異なる視点から捉えられてきた。また、同一時代にあっても識者の立場によっても違う見方をされている。革命直後からしばらくは歴史上の不祥事として描かれることが多かったが、次第に絶対王政から近代化への第一歩と評価されるようになった。20世紀に入ると、歴史研究者それぞれのイデオロギー・学派から活発な論戦が行われることもしばしば見られた。

ロックの革命権

ジョン・ロックは財産・自由の保全のために革命権の行使を肯定したが、清教徒革命については「無益な企て」と断じている。革命権の行使が許されるのは勤勉で理性的な人であり、貪欲な暴徒ではないとした。教養を重んじ賃労働を軽視するジェントリたちにとって、清教徒革命は「暴徒」に国政を牛耳られた不名誉な事件であり、名誉革命がその汚名をそそぐものであった。その原因は無知で横暴なスコットランド人の王チャールズ1世に帰すると考えられていた。結果、王権の大幅な制限と民衆の非政治化はジェントリたちの大きな関心事となった。

ホイッグ史観・唯物史観による評価

自由主義経済のもと世界帝国を築いていたころのイギリスでは、清教徒革命は「イングランドの騒乱」「ピューリタン革命」「イングランド革命」とよばれた。専制・封建制に対する自由・資本主義の闘いとして描写され、近代社会の画期とされた。さらにピューリタニズムに民主主義の精神を見出し、同時代のフランスなどと比較してその先進性が主張された。

19世紀に入ってチャーティスト運動の盛り上がりなどの社会現象もあいまってマルクス主義史観(唯物史観)が広まると、清教徒革命はブルジョワ革命に分類された。マルクス主義史学は歴史家クリストファー・ヒルやリチャード・ヘンリー・トーニーらによって支持され一定の勢力を持ち、正統学説たるホイッグ史観に対するアンチテーゼとして存在感を示し続けた。この理論は日本にも取り入れられ、大塚史学としてイギリス史研究の本道となった[65]。

ジェントリ論争と地方史研究

この正統学説は1950年代に入ってヒュー・トレヴァー=ローパーによって批判され、苛烈な論戦がたたかわされた。トレヴァー=ローパーによれば、この内戦は宮廷の官職を独占する大ジェントリたちに対する、中小ジェントリの挑戦であり、ピューリタニズムは華美にふける大ジェントリたちへの嫌悪感にもとづく貧困なジェントリの宗教とされる。これをトレヴァー=ローパーはコート対カントリという対立概念を用いて説明した。これに対してトーニーは、ジェントリの規模ではなく土地経営のしかたを重視した。すなわち、伝統的に地代を徴収する方法にとどまったジェントリは没落し、いっぽう地代のつり上げや牧羊業への柔軟な転換などブルジョワ的経営を行ったジェントリが勃興したとするものである[66]。

こうした論戦は、根拠となる情報が少ないうえに議論が大局的にならざるをえず、不毛な議論となって尻すぼみになり、これをみた若い研究者らは情報が出し尽くされていない地方史研究をこころざすようになった。いずれにしてもこの時代まで、革命は社会矛盾の顕在化によって必然におこったものであるという考え方が前提にあった。

「17世紀の危機」

かつての歴史研究において、革命の原因であると主張され論争がたたかわされた「17世紀の危機」は、現在ではあまり顧みられなくなっている。「17世紀の危機」論争はトレヴァー=ローパーとホブズボームによるもので、ヨーロッパ全般の危機として論じられた。この危機とは、以下のような社会の変化に旧来の国家が対応できず、社会が不安定になったとするものである。すなわち社会の変化とは、16世紀は好況だったヨーロッパ経済が天候不順などによって停滞し、これによって農村のありかたが封建的から資本制に変貌しつつあり、さらにルネサンス以降、膨張しつつあった官僚制を王室財政で賄いきれなくなってきていた、というものである。しかし現在は、17世紀は経済不況からオランダの重商主義経済にいたる過渡期であったとされている。

修正主義以降

1970年代に入ると、正統学説にふたたび反論がおこるようになった。修正主義とよばれるこの流れは、革命の断絶性・近代社会化の側面および必然性を批判し、さらにイングランド内で完結されていた議論をおし拡げようとするものであった。修正主義は、革命の源泉をジェームズ1世の第1子ヘンリーが若くして死んだことなどに求め、ヘンリーが王位を継承すれば革命は起こらなかったであろうと指摘する。こうした修正主義によって明らかにされた研究成果は多岐にわたったが、なかでもイングランド一国史観に対して包括的なブリテン史を提唱した点は耳目を集めた[67]。

1980年代には修正主義と正統学説の間で論争もおこっている。修正主義の流れは長期的な視点にとぼしく、革命の原因を偶発的要素にもとめすぎているなどの批判がある。現在、修正主義を批判的に継承したポスト修正主義やネオ=ホイッグなどの流れが複雑に交錯しているが、名誉革命とあわせて「イギリス革命」「ブリテン革命」とよばれ、名誉革命以上に歴史的意義を見出されることが多い。一方で、イングランド革命政府とスコットランド・アイルランドの3ヶ国の戦争であるという捉え方も提唱されている[68]。

脚注

注釈

- ^ エリザベス1世治世期で82万ポンド、ジェームズ1世は77万ポンド、チャールズ1世は65万ポンドの領地を売りに出して当座をしのいだ。革命中に政府が売却した残りの王領地は200万ポンド未満であったといわれるから、3人の王をあわせて半分以上となる。浜林(1959)、P28 - P29。

- ^ 船舶税の徴収を確実なものとするために、徴税にあたっている州長官(英語版)に歩合制の報酬と、徴税を監視する没収官の派遣を導入した。無給の名誉職であった州長官にとって屈辱的なこの改革はかえって反発を招き、税収は予定額の2割に落ち込んだ。

- ^ ストラフォード伯は1632年から1640年4月までアイルランドへ赴任、ロードと同じく国王に服従させるため監督制の強制と収奪を行い、アイルランドの財政均衡に成功しイングランド本国にも利益を上げることが出来た。しかし彼が帰国すると力で押さえ付けられていたアイルランド住民が反乱を起こし、革命の発火点となった。浜林(1959)、P80 - P81、今井(1990)、P187。

- ^ 鉄騎隊に訓練を施し集団戦法を得意とする精鋭部隊に作り上げ、戦功を挙げたクロムウェルは議会から一目置かれるようになり、1644年1月には公式に東部連合副司令官に任命、スコットランドとイングランドが同盟を結び両王国委員会が設置されるとその一員に選ばれ、軍人としても政治家としても台頭していった。またこの年6月に議会派の中心人物だったハムデンが国王軍との戦いで敗死、12月にピムが病死したこともクロムウェルが議会、ひいては革命の指導者にのし上がった一因になった。今井(1984)、P63 - P72、清水、P64 - P69、P73。

- ^ スコットランド出兵に関して、フェアファクスが議会の出兵命令を拒否してクロムウェルの説得を振り切り司令官を辞職、クロムウェルが代わりに司令官として出兵することになった。このフェアファクスの態度はかつての同盟国スコットランドへの侵略に抵抗があったからとも、妻や周囲の人々に説得され長老派に心を傾けたからとも言われている。浜林(1959)、P202 - P203、今井(1984)、P160 - P161、清水、P175。

- ^ ランプ議会解散後にハリソンはクロムウェルに政権構想を発表、それが反映されベアボーンズ議会が開会したが、議会の内部対立でクロムウェルに見限られ失脚、軍から追放された。その後ハリソンは護国卿体制では一転してクロムウェルに反対したため投獄、王政復古政府にも危険視され処刑された。今井(1984)、P188 - P192、P194、松村、P315、清水、P202 - P203、P214 - P215、P226、P239、P266。

- ^ 「ブレダ宣言」は以下の4項目からなり、チャールズ2世の寛容さを印象づけた。(1)革命中の行動は、議会の指名したものを除き大赦を与える。(2)宗教上の意見の相違は、議会の定めにより寛容を認める。(3)軍隊の給与は、議会に決定に従ってすみやかに支払う。(4)革命中の土地所有権の移動は、議会によって処理する。浜林(1959)、P310、今井(1990)、P239 - P240。

出典

- ^ 今井(1990)、P113 - P117、P119 - P121。

- ^ 浜林(1959)、P12 - P27。

- ^ 浜林(1959)、P27 - P31。

- ^ 今井(1990)、P153 - P155。

- ^ 浜林(1959)、P72 - P74。

- ^ 浜林(1959)、P75 - P79、P85 - P89、今井(1990)、P171 - P189、清水、P19 - P24、P31 - P33。

- ^ 浜林(1959)、P89 - P92、P96 - P106、今井(1990)、P191 - P194、清水、P33 - P46。

- ^ 浜林(1959)、P107 - P115、P173 - P176、今井(1990)、P194 - P197、清水、P46 - P51。

- ^ 今井(1990)、P215 - P216、ウェッジウッド、P540 - P541。

- ^ ウェッジウッド、P19 - P20、P52、P57、P73 - P74、P89 - P90、P268 - P271。

- ^ 浜林(1959)、P163 - P166。

- ^ a b 松村、P145。

- ^ 浜林(1959)、P129 - P130、今井(1984)、P52 - P53、P56 - P59、今井(1990)、P197、P200、清水、P60 - P64。

- ^ 浜林(1959)、P130 - P132、P135 - P140、今井(1984)、P60 - P63、P73 - P74、今井(1990)、P201 - P203、清水、P69 - P73。

- ^ 浜林(1959)、P140 - P147、今井(1984)、P74 - P87、今井(1990)、P203 - P208、松村、P145 - P146、清水、P76 - P87。

- ^ a b c 松村、P146。

- ^ 浜林(1959)、P147 - P148、P180 - P184、P191 - P192、今井(1984)、P87 - P92、P117 - P123、今井(1990)、P208 - P209、P213 - P215、清水、P88 - P97、P138 - P148。

- ^ 浜林(1959)、P156 - P162、P174 - P180、P187 - P190、今井(1984)、P94 - P116、P123 - P141、今井(1990)、P209 - P213、清水、P99 - P120。

- ^ 今井(1984)、P172 - P173、今井(1990)、P215 - P217、P223。

- ^ 浜林(1959)、P193 - P203、今井(1984)、P144 - P160、今井(1990)、P217 - P220、清水、P155 - P176。

- ^ 浜林(1959)、P203 - P204、今井(1984)、P160 - P168。

- ^ 浜林(1959)、P204 - P207、今井(1984)、P169 - P185、今井(1990)、P223 - P224、清水、P189 - P200。

- ^ 浜林(1959)、P208 - P210、今井(1984)、P189 - P193、今井(1990)、P224 - P225、清水、P200 - P208。

- ^ 浜林(1959)、P210、今井(1984)、P194 - P195、清水、P208 - P211。

- ^ a b c d e f 松村、P606。

- ^ 浜林(1959)、P277 - P287、今井(1984)、P196 - P208、今井(1990)、P226 - P229、清水、P211 - P217、P220 - P228。

- ^ 浜林(1959)、P288 - P292、今井(1984)、P211 - P212、今井(1990)、P229 - P231、清水、P228 - P235。

- ^ 浜林(1959)、P293 - P297、今井(1984)、P213 - P216、今井(1990)、P231 - P232、清水、P258 - P259。

- ^ 浜林(1959)、P298 - P303、今井(1984)、P217、今井(1990)、P232、清水、P263 - P264。

- ^ 浜林(1959)、P303 - P310、今井(1990)、P232 - P233、清水、P264 - P265。

- ^ 浜林(1959)、P310 - P311、今井(1984)、P217 - P218、今井(1990)、P239 - P240、清水、P265 - P266。

- ^ 今井(1990)、P240 - P243、清水、P266 - P267。

- ^ トランター、P275。

- ^ 浜林(1959)、P85 - P88、トランター、P271 - P272、清水、P28、P31 - P32。

- ^ 田村、P197。

- ^ ミチスン、P113 - P114。

- ^ 浜林(1959)、P88 - P89、トランター、P273 - P274、清水、P32。

- ^ トランター、P274 - P275。

- ^ 浜林(1959)、P89 - P92、清水、P33 - P34。

- ^ ミチスン、P114 - P115、田村、P199 - P202。

- ^ 浜林(1959)、P136 - P141、ミチスン、P115、田村、P202 - P208、清水、P76。

- ^ トランター、P275 - P279、清水、P94。

- ^ トランター、P279 - P282、清水、P156、P174。

- ^ トランター、P283 - P284。

- ^ 浜林(1959)、P182 - P183、田村、P208 - P212、清水、P124 - P133。

- ^ 浜林(1959)、P201 - P204、田村、P212 - P214、清水、P172 - P185。

- ^ ミチスン、P115 - P116、田村、P214 - P222、清水、P185 - P186。

- ^ 山本、P127 - P130、清水、P163 - P164。

- ^ 山本、P132 - P134、ウェッジウッド、P7。

- ^ ウェッジウッド、P32 - P33、P102 - P104。

- ^ 山本、P134 - P136、ウェッジウッド、P144 - P145。

- ^ 山本、P136 - P139、ウェッジウッド、P82 - P85、P259。

- ^ 山本、P140 - P143、ウェッジウッド、P260 - P261、P324 - P325、P492、P541 - P546。

- ^ 山本、P143 - P144、ウェッジウッド、P555 - P559、P617 - P621。

- ^ 山本、P161、清水、P164 - P167。

- ^ 清水、P167 - P172。

- ^ 浜林、P200 - P201。

- ^ 浜林、P240 - P241、山本、P153 - P161、清水、P168 - P169、P171。

- ^ 山本、P161 - P163。

- ^ 山本、P163 - P169。

- ^ 山本、P170 - P173。

- ^ 浜林、P264 - P273、P315。

- ^ ブリュア、P53 - P55、P70。

- ^ ブリュア、P102 - P106、P172 - P177、松浦、P76、P82 - P86。

- ^ 岩井、P12 - P13、P18 - P19、P76、P124。

- ^ 岩井、P13、P76 - P77、P173 - P174。

- ^ 岩井、P212 - P216。

- ^ 岩井、P94 - P96。

参考文献

書籍

- 浜林正夫『イギリス市民革命史』未來社、1959年。

- 『増補版 イギリス市民革命史』未來社、1971年。ISBN 4624110293

- 今井宏『クロムウェルとピューリタン革命』清水書院、1984年。ISBN 4389440233

- 今井宏編『世界歴史大系 イギリス史2 -近世-』山川出版社、1990年。ISBN 4634460203

- 田村秀夫編『クロムウェルとイギリス革命』聖学院大学出版会、1999年。

- 岩井淳・指明博編『イギリス史の新潮流:修正主義の近世史』彩流社、2000年。ISBN 4882026716

- 松村赳・富田虎男編著『英米史辞典』研究社、2000年。ISBN 476743047X

- ジョン・ブリュア著、大久保桂子訳『財政=軍事国家の衝撃:戦争・カネ・イギリス国家1688-1783』名古屋大学出版会、2003年。ISBN 4815804656

- 松浦高嶺『イギリス近代史論集』山川出版社、2005年。ISBN 4634674505

- 清水雅夫『王冠のないイギリス王 オリバー・クロムウェル―ピューリタン革命史』リーベル出版、2007年。

- シセリー・ヴェロニカ・ウェッジウッド(英語版)著、瀬原義生訳『イギリス・ピューリタン革命―王の戦争―』文理閣、2015年。

- ナイジェル・トランター著、杉本優訳『スコットランド物語』大修館書店、1997年。ISBN 4469244015

- ロザリンド・ミチスン編、富田理恵・家入葉子訳『スコットランド史——その意義と可能性』未來社、1998年。ISBN 4624111680

- シェイマス・マコール著、小野修編、大渕敦子・山奥景子訳『アイルランド史入門』明石書店、1996年。ISBN 4750308099

- ルネ・フレシェ著、山口俊章・山口俊洋共訳『アイルランド』白水社<文庫クセジュ791>、1997年。ISBN 4560057915

- 山本正『「王国」と「植民地」——近世イギリス帝国のなかのアイルランド』思文閣出版、2002年。ISBN 4784210962

論文

- 近藤和彦「「イギリス革命」の変貌——修正主義の歴史学」『思想』第964号、2004年8月号、pp.42-51、岩波書店。

- 玉木俊明「ヨーロッパ近代国家形成をめぐる一試論——「軍事革命」・「軍事財政国家」・「プロテスタント=インターナショナル」」『歴史の理論と教育』第95号、pp1-10、名古屋歴史科学研究会、1997年。

- 酒井重喜「最後の船舶税と議会」『海外事情研究』31-2号、熊本学園大学付属海外事情研究所、2004年。

- 友田卓爾「イギリス革命における一般民衆の政治化——B・ホワイトロックの『メモリアルズ』に関する覚え書き」(1)-(2)『地域文化研究(広島大学総合科学部)』(1)第26号、pp137-159、2000年、(2)第27号、pp113-137、2001年。

- 同「イギリス革命期「大衆請願」の用法にみられる革新性」『地域文化研究(広島大学総合科学部)』第28号、pp39-69、2002年。

- ジョン・モリル著、富田理恵訳「17世紀ブリテンの革命再考」『思想』第964号、2004年8月号、pp.52-75、岩波書店。

また、イングランド議会について

- House of Commons Journal (British History Online)(ユーザ登録が必要)

関連項目

ブリテンの歴史 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アイルランド | イングランド | スコットランド | |||||||||

| 先史時代 | |||||||||||

| ゲール人 | ブリタンニア | ピクト人 | |||||||||

| オニール時代 | 七王国 | ダルリアダ | |||||||||

| ノルマン朝イングランド王国 | アルバ王国 | ||||||||||

| プランタジネット朝 (国名同上。アンジュー帝国とも) | |||||||||||

| 独立戦争 | |||||||||||

| 百年戦争 | |||||||||||

| ステュアート朝 | |||||||||||

| 薔薇戦争 | |||||||||||

| テューダー朝 | |||||||||||

| アイルランド王国 | イングランド王国 | スコットランド王国 | |||||||||

| (国名同上) | (国名同上) | (国名同上) | |||||||||

| 清教徒革命、政教分離 | |||||||||||

| イングランド共和国 | |||||||||||

| 王政復古 | |||||||||||

| ステュアート朝(復興) | |||||||||||

| アイルランド王国 | イングランド王国 | スコットランド王国 | |||||||||

| (国名同上) | 合同法(1707年) | ||||||||||

| グレートブリテン王国 | |||||||||||

| ハノーヴァー朝 | |||||||||||

| (国名同上) | (国名同上) | ||||||||||

| 合同法(1800年) | |||||||||||

| グレートブリテン及びアイルランド連合王国 | |||||||||||

| サクス=コバーグ=ゴータ朝、ウィンザー朝 | |||||||||||

| (国名同上) | |||||||||||

| 英愛条約 | |||||||||||

| アイルランド自由国 | イギリス | ||||||||||

| アイルランド憲法公布による改名 | |||||||||||

| アイルランド | |||||||||||

| 関連項目:イギリスの歴史、ウェールズの歴史 | |||||||||||

| |||||||||||

- ウェストミンスター会議

- 三百三十五年戦争

- 清教徒 (オペラ)

- アメリカ合衆国における政教分離の歴史

外部リンク

- 『ブレダ宣言』友清理士訳(歴史文書邦訳プロジェクト)

- 『ピューリタン革命』 - コトバンク