ジェームズ・ワット

| ジェームズ・ワット | |

|---|---|

| |

| 生誕 | 1736年1月19日 グレートブリテン王国 グレートブリテン王国  スコットランド レンフルーシャー州(英語版)グリーノック スコットランド レンフルーシャー州(英語版)グリーノック |

| 死没 | [注釈 1] グレートブリテン及びアイルランド連合王国 グレートブリテン及びアイルランド連合王国  イングランド バーミンガム ハンズワース(英語版) イングランド バーミンガム ハンズワース(英語版) |

| 国籍 |  イギリス イギリス |

| 研究分野 | 機械工学 |

| 研究機関 | グラスゴー大学 ボールトン・アンド・ワット社 |

| 主な業績 | 蒸気機関の改良、他 |

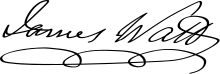

署名  | |

| プロジェクト:人物伝 | |

| テンプレートを表示 | |

ジェームズ・ワット(James Watt FRS FRSE, 1736年1月19日 - 1819年8月25日)は、スコットランド出身の発明家、機械技術者。ニューコメン型蒸気機関へ施した改良を通じて、イギリスのみならず全世界の産業革命の進展に寄与した。

グラスゴー大学で計測器製作の仕事に従事していたころ、ワットは蒸気機関技術に興味を覚えた。そこで、当時の機関設計ではシリンダーが冷却と加熱を繰り返しているため熱量を大量に無駄にしてしまっている点に気づいた。彼は機関設計をし直し、凝縮器を分離することで熱量のロスを低減し、蒸気機関の出力、効率や費用対効果を著しく高めた。

ワットはこの新しい蒸気機関の商品化を試みたが、1775年にマシュー・ボールトンという協力者を得るまでは資金面で大変苦労した。新会社ボールトン・アンド・ワット商会は最終的に大成功を収め、ワットは資産家になった。引退後もワットは発明を続けたが、蒸気機関ほど影響を及ぼすようなものは完成できなかった。ワットは1819年、83歳で死去。彼の栄誉を称え、国際単位系(SI)における仕事率の単位に「ワット」という名称がつけられた。

生涯

ワットは1736年1月19日、スコットランド中部のレンフルーシャー(英語版)にあるクライド湾沿いの港町グリーノックで生まれた[1]。父親ジェームズは船大工で、請負のほかに船を持つ貿易商人でもあり[2]、町の役員も兼ねていた[3]。母親アグネス・ミューアヘッドは名門の出で教養があった。2人はともに長老派教会員であり、国民盟約を強く支持していた[4]。ワットの祖父にあたるトーマス・ワットは数学教師であり、カーツバーン男爵(英語版)家に仕える家臣でもあった[5]。ワットは当初あまり学校に通わず母親からホームスクーリングを受けていたが、中学からはグリーノックの学校に入った[6]。彼は、手先の器用さや数学の素質を発揮したが、ラテン語やギリシア語には関心を示さなかった。

母が亡くなり父も健康を害した18歳のとき[7][8]、ワットは計測機器の製造技術を学ぶためロンドンに行き、通常4年かかるところを1年で履修を終え[7]、スコットランドへ戻って機器製造の事業を始めるべく主要商業都市グラスゴーに居を移した。しかし、グラスゴーのハンマーマン(ハンマーを使う職人)ギルドは、スコットランドにはほかに数理的な計測器を製作する職人がいないにもかかわらず、課していた最低7年の徒弟修業を満たしていないと彼の開業申請を却下した[7]。

ワットのこの状況を救ったのは、グラスゴー大学に導入された天文学機器が専門家の調整を必要としたことだった[9]。1757年7月、要請に応えてワットが行った調整は大学側を満足させ、この機器はマクファーレーン天文台(英語版)に設置された。すると教授3人が、ワットに大学内に小さな工房を設けることを提案し、これは1757年に実現した[7]。教授の中には、ワットの友人となる物理学者兼化学者のジョゼフ・ブラックがいた。また、この背景にはアダム・スミスの協力もあった[2]。

1764年、ワットは従姉妹にあたるマーガレット・ミラーと結婚した。5児が生まれたが、うち成人したのはマーガレット(母と同名、1767年 - 1796年)とジェームズJr.(1769年 - 1848年)の2人だけであり、妻マーガレットも1772年に産褥で死去している。1777年にはグラスゴーの染料工の娘アン・マクレガーと再婚し、2児(ジョージ 1777年 - 1803年、ジャネット 1779年 - 1794年)を得た。アンはワットの死後、1832年に死去した。

初期の実験

工房を開いた4年後、ワットは友人ジョン・ロビンソン(英語版)教授を通じて蒸気機関を知った。それまで蒸気機関が動作しているのを見たことがなかったが、ワットは興味を持ち、設計を試み実験を行った。ワットが作った模型は満足に動かなかったが、彼は実験を続け、考察に取り組んだ。そして、熱の基礎的知識をワットに教えた[10]ジョゼフ・ブラックが数年前に至った結論と同じく、動力機関を理解するには潜熱が重要だということに独自にたどり着いた。グラスゴー大学はニューコメン式の蒸気機関の模型を所有していたが、当時ロンドンに修理に出されていた。ワットは大学にかけあって蒸気機関をグラスゴーに取り寄せてもらい、その修理を任されることとなった[7]。

ワットは実験を重ね、シリンダー内に噴射される冷水によってシリンダーが毎回冷却され、次に蒸気が導入されたときに、熱の80%がシリンダーの加熱に費やされてしまっていることを突き止めた。ワットの発見の要所は、ピストン部分とは別に設けたチャンバー(分離凝縮器、復水器)で蒸気の凝縮過程を行い、シリンダーを常に注入蒸気と同じ温度にしたことである。ワットは1765年に、改良して実際に動作する模型を製作した。また、熱出力におけるピストンとシリンダーのバランスの悪さにも着目し、適切な寸法比を導き出した[7]。

苦闘を重ね、ワットは性能のよい蒸気機関の設計ができたが、フルスケールの蒸気機関を製作するには多額の資金が必要だった。ジョゼフ・ブラックや、フォルカーク近郊のキャロン・カンパニー(英語版)創設者のジョン・ローバックも協力者となり、多額の資金提供をした。しかし、主要な困難はピストンやシリンダーの加工にあった。当時の金属加工技術は鍛冶屋のレベルであり、十分な精度が出せなかったのである。また資金の多くは数々の特許取得のためにも費やされることとなった。金に困ったワットは測量士、のちに8年間も土木技師として働かざるをえなかった[7][11]。ローバックが破産すると、バーミンガムでソーホー鋳造所(英語版)を経営していたマシュー・ボールトンがローバックの特許権を取得した。1775年には、その特許の1800年までの期限延長を首尾よく達成できた[12]。

ワットはボールトンを介して当時の世界で最良の鉄鋼職人と取引することができた。ピストンと精密に合う大きなシリンダーの製作は、北ウェールズのレクサム近郊にあるバーシャム鉄工所(英語版)で大砲製造用に精密中ぐり技術を開発したジョン・ウィルキンソン[13]が実現した。後述する通り、ワットとボールトンはのちにボールトン・アンド・ワット商会を設立し、25年間にわたって協力関係を続けることとなる。

最初の動力機関

1776年、ついに最初の業務用に実働する動力機関が組み上がった。これらは鉱山の立抗底部に取りつけたポンプロッドに上下運動を伝えるだけのものだった。それでも、おもにコーンウォールの鉱山から揚水用に受注が舞い込み、ワットは機械の組み立てに忙殺された。

これら初期の動力機関はボールトン・アンド・ワット商会で製作されたものではなく、ワットの設計に基づいて他の製造業者が製造し、ワットは技術顧問の役割を担った。機関の調整やならし運転はまずワット自身が行い、その後製造業者に引き継がれるようになっていた。これらは大型なもので、たとえば一番目に製造された機関は直径50インチ (130 cm) のシリンダーを備え、高さ24フィート (7.32 m) もあり、専用の建屋が設けられるほどだった。この蒸気機関を使うことでニューコメン機関よりも節約できた石炭の3分の1に相当する金額を、年額特許料としてボールトン・アンド・ワット商会が受け取った。

ワットの蒸気機関の用途が広がったのは、ボールトンがワットに対して研磨や紡績、製粉などにも使えるよう、ピストンの往復運動を回転運動に変換する機構を開発するように要請してからであった。クランク機構を使えばこの運動方向変換問題はすぐに解決するように見えたが、これはジェームズ・ピッカード(英語版)がすでに特許を取得しており(ピッカードが技術を盗んだという説もある[7])、ピッカードは分離凝縮器特許とクランク機構特許とのクロスライセンスを提案した。ワットはこれに強硬に反対し、1781年に惑星歯車(英語版)の特許を得て、特許問題を回避した。

その後6年間以上、ワットは蒸気機関に数多くの改良や変更を施した。ピストンの両面に蒸気を交互に作用させる複動機関(A double acting engine)はその一例で、蒸気を「拡張的に」(大気圧を超える圧力の蒸気を用いるなど)扱う方法だと説明した。他に、2台以上の蒸気機関を連結した複合機関(A compound engine)も開発し、これらは1781年と1782年に特許を取得した。製造や組み立ての簡略化を目指した改良も継続的に行われた。これらの中には、シリンダー内の蒸気容積-圧力の推移を図示する蒸気指圧計(企業秘密扱い)も含まれていた。ほかにも、ワット自身が誇った重要な発明に、1784年に特許を取得した「平行運動機構」がある。これは上下にゆれるビームの円弧運動を、シリンダー棒およびポンプ棒に必要な直線運動に変換する機構であり、複動機関には必要不可欠な技術であった。1788年には出力調整用絞り弁と遠心調速機(英語版)の特許が成立した[14]。回転のむらを低減するフライホイールもワットの重要な発明である[15]。このような改善が織り込まれた蒸気機関は、ニューコメン型と比べて最大5倍の燃料効率を誇った。

この当時、ボイラーの改良は初歩的な段階にあり、爆発の危険性や漏れの問題が伴っていた。ワットは高圧での使用を禁止し、当時の蒸気機関はほぼ大気圧前後の圧力で運転された。

1794年、ワットとボールトンは蒸気機関製造会社ボールトン・アンド・ワット社を設立し、これは大企業へ成長した[16]。1824年までに製造した蒸気機関の通算台数は1,164台に至り、馬力は26,000に達した[17]。ボールトンは商才を発揮し、2人は一財産を築いた。

特許裁判

1781年当時、エドワード・ブルはワットとボールトンの元、コーンウォールで蒸気機関の組み立てに従事していた。1792年に彼は自ら設計した蒸気機関の製作を始めたが、これが凝縮器分離型であったためワットの特許を侵害していた。同じ頃、ジャベツ(英語版)とジョナサン(英語版)のホーンブロワー兄弟も機関組み立ての仕事を始めた。ニューコメンの蒸気機関に凝縮器を取り付ける改造を行う者も現れたため、コーンウォールの鉱山主たちはこれでワットの特許が権利行使できないと考えた。鉱山主たちが支払いを拒んだため、通常21,000ポンドのボールトン・アンド・ワット社の収入は、2,500ポンドにまで落ち込んだ。やむを得ずワットらは法廷にこの案件を持ち込んだ[18]。

ワットらは、まず1793年にブルを訴えた。この時点で陪審はワットを支持し、侵害者たちに差し止め命令が下されたものの、オリジナルの特許明細書の有効性は判断されずに別の審理へ持ち越され、特許使用料はエスクロー(第三者預託、供託)に付された。翌年に行われた特許明細書の有効性を争う審理でも決着はもたらされなかったが、差止命令はそのまま有効であったため、ジョナサン・ホーンブロワー以外の特許侵害者は和解に応じ始めた。まもなくホーンブロワーは訴えられ、1799年の4件の裁判官の判断はいずれもワット有利となった。ボールトン・アンド・ワット社は支払われるべき金額全てを回収することはできなかったものの、訴訟は全て判決もしくは調停により解決した。時間と労力を大きく費やしたものの、最終的にはボールトン・アンド・ワット社の有利に決着した。

動力(仕事率)の単位

1765年に蒸気機関を発明した際、単位時間の仕事量を数値的に表せる単位を決める必要があった。ワットは馬に荷物を引かせ、33,000ポンド(約15トン)の荷物を1分間に1フィート(約30cm)引ける能力を1馬力と定め、動力の単位を設けた[8][19]。

複写機

1780年以前、手紙や絵などを複写する有効な手段は無く、せいぜい複数のペンを連結した器械がある程度だった。ワットは当初この方式の改良に乗り出したが、あまりに煩わしい機構にこれを放棄し、別な解決策を模索した。彼は、インクが裏まで染み込みやすい薄い紙を使い、それに別の紙を重ねて圧力を掛けることによって、紙から別の紙に内容を転写する手法を考案した[20]。

1779年に開発に着手したワットは、インクの成分や紙の選定、薄い紙を濡らしてどのくらいの圧力をかければよいか、などの実験を繰り返した。何度もの試行錯誤を経なければならなかったが、ワットはすぐに特許取得に充分な手法開発に成功した。ワットはボールトンの出資とジェイムズ・キアの経営による別会社ジェームズ・ワット・アンド・カンパニー社を創設した。複写技術は一般に使用されるには未だ改良の余地が多かったが、これも数年のうちに成し遂げられた。ワットとボールトンは1794年には事業を息子たちに引き継いだ[21]。この複写機は商業的成功を収め、20世紀まで利用されていた。

化学実験

ワットは若い頃から化学に興味を持っていた。1786年末、パリ滞在時にクロード・ルイ・ベルトレーが二酸化マンガンと塩酸を反応させて塩素を発生させる実験を見る機会を得た。既に塩素の水溶液は繊維の漂白に効果を持つことがベルトレーによって発表され、多くの競争相手が高い関心を寄せていた。ワットはイギリスに戻ると、早速商業的に折り合う事業化を目指した実験へ着手した。彼は、塩と二酸化マンガンおよび硫酸を用いて塩素を作り出すことに成功し、安価な生産手段に繋がる端緒を掴んだ。そして、薄いアルカリ液に塩素を通し、漂白効果を持つ混濁液を作り出した。ワットはすぐにグラスゴーで漂白の仕事をしていた義父ジェームズ・マクレガーにこの実験結果を伝えた(製法を秘密にしていたともいわれる)[22]。

妻のアンと義父ジェームズ・マクレガーの協力を得てワットは事業を拡大し、1788年3月にはマクレガーは1500ヤードの布地を漂白できるようになった。しかし、ベルトレーも塩と硫酸を用いる塩素発生法を見つけ、これを広く発表した。この改良に多くの者が参入した。塩素の精製には未だ改良の余地があり、中でも難題だったのは液体を輸送しなければならなかった点である。ワットはやがて競合する開発者に追いぬかれてしまった。1799年にチャールズ・テナント(英語版)が、輸送問題を解決する粉末固体のさらし粉(次亜塩素酸カルシウム)の特許を取り、これによって塩素の精製ははじめて商業的な成功を収めることとなった。

晩年

特許の有効期限が切れた1800年、ワットは引退した。マシュー・ボールトンとの契約関係も終了したがこの協力関係は彼らの息子たちに引き継がれ、長年工場に勤める技術者ウィリアム・マードックの協力を得て会社は盛栄を維持した。

ただし、ワットは完全に発明から手を引いた訳ではなく、スタッフォードシャーのハンズワース(英語版)にあった自宅「ヒースフィールド(英語版)」の屋根裏部屋を工房に改造して、望遠鏡を使った新しい距離計測法の開発や、石油ランプの改良や、蒸気式絞り器・彫刻複写機の開発などに取り組んだ。

ワットは2番目の妻とフランスやドイツ旅行も楽しみ、スランウルスル(ウェールズ中部の村)から1マイルのところにあった「ドルドウロッド・ハウス」という別荘を購入して大いに手を加えた。

1819年8月25日、83歳の時に自宅で亡くなり、同年9月2日に埋葬された。

彼が使っていた屋根裏の工房は、ワットの伝記を執筆していた作家J.P.ミューアヘッドがそこを訪れる1853年まで閉鎖されたままであった。以来この部屋は、時折訪問する人々はいたものの一種の神殿のように扱われており、特許庁に移築しようという計画も実行されなかった。しかし1924年に家屋が取り壊されることになり、部屋とすべての調度品はロンドンのサイエンス・ミュージアムに寄贈された。そこでは、ワットの工房が完全に再現され[23]、何年間も展示公開された。やがてギャラリーの閉鎖とともに封鎖されたもののそのままの状態で保存されており、2011年3月にはサイエンス・ミュージアムの常設展「ジェームス・ワットと現代」でふたたび公開されることとなった[24]。

人物

人柄

ワットは豊かな想像力を持つ熱心な発明家だった。彼は手先の器用さのみならず、系統的な科学的測定を行うことで自身の開発品を定量的に評価することが出来、その機能を深く理解していた。ハンフリー・デービーはワットについて「ジェームス・ワットのことを実務的な機械屋だと考えている人は、彼のキャラクターをひどく誤解している。同様にワットは自然哲学者とも違うし化学者とも違う。発明品を見れば、ワットがこれらの科学分野の豊富な知識と天才的なキャラクターを持っていることを見て取れるし、そしてそれらが合わさって実用化が果たされているのも分かるだろう」[25]

彼は産業革命を押し進めた多くの有能な人物たちから尊敬を集め[26]、ルナー・ソサエティの重要メンバーであり[2]、仲間と思慮深い討論を行う人物で、いつでも自らの視野を広げることに関心を持っていた[27]。彼は友人知人と良い関係を長く続けることができた。

ワットは手紙をたくさん書いたことでも知られる。コーンウォール滞在中の数年間、彼はボールトンへ毎週長い手紙を認め送った。一方で、例えば王立協会の哲学会報などへの研究成果の発表は面倒臭がり、代わりに特許でアイデアを表明することを好んだ[28]。

彼は事業家としてはあまり有能と言えず、蒸気機関の使用希望者との費用などの交渉を特に嫌った。退職するまでいつも収益状況に敏感な心配性の人物だった。健康にも優れず、神経症の頭痛と鬱屈に悩まされていた。

新技術の妨害

ワットの下で働いていた技術者のウィリアム・マードックは、コーンウォールに派遣されてこの地方での蒸気機関の設置工事の指導とともに、ワットの持っている特許への侵害の監視にあたっていた。ワットの蒸気機関はせいぜい2 - 3気圧程度で動作しているものであったが、これより高い気圧で動作させるのは危険であるとして、ワット自身が開発を禁じていた。しかしマードックは、ワットの目が届かない地方にいるのを幸いに高圧蒸気機関の研究を重ね、さらに蒸気機関で走る車両を開発して、1785年に特許を取得しようとした。ところが、その噂を聞きつけて様子を見にきたボールトンに見つかってしまい、開発した模型を叩き壊して元の業務に戻されるはめになってしまった。これに危険を感じたワットが自分のそばにマードックを呼び戻し、以降は自分の蒸気機関の改良作業だけに従事するように命じている。ワットは既に成功して、自分の開発した蒸気機関が危険であると思われるのを恐れて、新しい技術である高圧蒸気機関の開発を妨害した側面がある[29]。

この妨害により、蒸気機関車ができるのは1804年のリチャード・トレビシックによるものを待つことになる。一方ワットのそばに戻ったマードックは、それまで給排気に2つの弁を用いていたのを1つに統合できる、D形スライドバルブを開発している[29]。

評価

業績

ジェームズ・ワットが改良を加えたニューコメン蒸気機関は、発明後50年間誰も工夫を加えなかった。ワットは、動力の発生と応用に工夫を加え、労働形態に変革をもたらすことで産業革命を呼び起こす重要な役割を担った。重要な点は、鉱山で用いられる程度であった蒸気機関を工場の動力として使われる道を開き、そこで整備士や技術者など多くの人間が効率や能力向上に向けた英知を集める効果が生まれた所にある。これは何世代にもわたって機関に発明がもたらされる基礎となり、さらなる技術の発展や、機関車や汽船など輸送手段への導入をもたらした。これらから、立地や気候など水資源に限定される傾向にあった工場建設地の自由度が高まり[7]、また小家屋中心であった工業の規模を拡大させる事も可能となった。投下資本に対して得られる利益は増加し、製造業の生産性は高まった。そしてこれらがさらに機械の発明や改善に繋がる好循環を生み出した。これらの呼び水となったものが、ワットの蒸気機関である。

イギリスの作家オルダス・ハクスリー(1894年 - 1963年)はワットの発明について以下のように書いている。「我々にとって、『午前8時17分』という一瞬には意味がある。この時刻が毎日の電車の発車時刻だとしたらとても重要だ。我々の先祖にとってはこんな、キリが悪くて中途半端な瞬間などそれほど大切ではなかっただろうし、そんな概念自体がなかっただろう。ワットとスティーブンソンは、機関車の発明を通して時間の発明にも寄与したのだ。」

チャールズ・マレー(英語版)がヒストリオメトリー(英語版)研究を纏めた書籍『Human Accomplishments』にて、歴史的に重要な発明229件をランクづけしたところ、その1位はトーマス・エジソンと並びワットの発明が占めた。

栄誉

ワットはエディンバラ王立協会(英語版)とロンドン王立協会の会員に名を連ねていた[30]。また彼はバタビア協会にも加盟し、またフランス科学アカデミーの外国人会員8人のひとりでもあった。

単位ワットは、蒸気機関開発に貢献したジェームズ・ワットを称え、1889年のイギリス科学振興協会第二回会議にて彼の名前を由来としてつけられた。1960年の第11回国際度量衡総会にて、仕事率の単位を表す国際単位系(SI)としても採用された。

記念

ワットはハンズワースのセント・メアリー教会(英語版)に埋葬された。後に教会建物が拡張されたため、今や彼の墓は教会の建屋内にある。バーミンガム市内には、ワット、ボールトンそしてマードックの3人が図面を囲む像(英語版)があり、他にもチェンバレン・スクエア(英語版)や裁判所の前などワット単独の像が5つある。ルナー・ソサエティ・ムーンストーン(英語版)の一つはワットの業績を称えて作られた。

バーミンガムにはそれぞれワットの名を冠した学校がある。バーミンガム中央図書館(英語版)には彼が残した膨大な論文が所蔵されている。マシュー・ボールトンの家はソーホー・ハウスと呼ばれ、現在は彼とワットの仕事を記念した博物館になっている。イギリスで最も古い大学でありワットも教鞭を取ったグラスゴー大学工学部の本部、機械工学科、航空工学科はジェームズ・ワット・ビルディング内にある。

ワットの生誕地グリーノックにも彼が生まれた土地近郊に像が立ち、彼を記念している。また、いくつかの住所や通りにも彼の名を由来とするものがある。1816年に彼から受けた科学の本の寄贈を契機に設立されたワット記念図書館も知られている。これはワットの息子が設立したワット財団の一部となり、現在ではジェームズ・ワット・カレッジ(英語版)となっている。1974年、運営は地方政府に引き継がれ、ライブラリーはインヴァークライドの地方史資料館でも保管されるようになった。そこにも、椅子に座るワットの像がある。他にも、彼の像はグラスゴーのジョージ・スクエア(英語版)、エディンバラのプリンセス・ストリート(英語版)にもある。ワットの名を冠した通りはイギリス中で50本以上ある。

ジェームズ・ワット・カレッジは規模を拡大し、ノース・エアシャイアのキルウィニング(英語版)、グリーノックのFinnart StreetやThe Waterfront、スポーツ施設はラーグス(英語版)にある。エディンバラ近郊のヘリオット・ワット大学は1821年に設立された世界初の工科学校であり、かつては16世紀に設立された芸術学校を改組したものである。この他にも、何十もの大学や学校(多くは科学技術系)がワットの名にちなんだ校名をつけている。また、バーミンガム大学機械・製造工学棟の講義室に「G31 - The James Watt Lecture Theatre」の名称がつけられている。

ジェームズ・エックフォード・ローダー(英語版)は、ワットが蒸気機関の改良を思索する姿をモチーフにする絵を数多く制作し、それらはスコットランド国立美術館が所蔵している。また、フランシス・レガット・チャントリーは巨大なワット像を製作し、これは当初ウェストミンスター寺院に置かれたが、後にセント・ポール大聖堂に移された。この像の慰霊碑には以下の碑文が書かれている。

この碑は彼の名を永久に刻むためのものではない。

その名は、かの平和な技術が伝えられる中でおのずと残るであろう。

この碑は、ただ示すためにある。

人類は感謝を捧げるべき人を讃えることを知っている、と。

王と王に仕える者と多くの貴族と王国国民は、この記念碑を捧げる。

ジェームズ・ワット

類まれなる才能を傾け、蒸気機関の改良のため研究の先駆けとなる。

母国の資源拡張に貢献し、人類の力を高め、より高い段階へと導いた、もっとも輝かしい科学の徒にして世界の恩人。

1736年 グリーノックに生まれ、

1819年 スタットフォードシャー ヒースフィールドに没す。

2009年5月29日、イングランド銀行は新しい50ポンド紙幣にジェームズ・ワットとマシュー・ボールトン2人の肖像を採用すると発表した。イギリス紙幣に2人の人物画が採用される事は初めてであり、図案には彼らの蒸気機関もデザインされる。銀行総裁のメルビン・キングは「彼らのような人々の技術が、今日の豊かさを創りだした」と採用理由を述べた[31]。

特許

ワットは彼が取得した6つの特許における単独発明者である[32]。

- Patent 913:蒸気機関の蒸気消費量を低減する技術。1769年1月5日受理、1769年4月29日登録、1775年の議会決定により、特許期間は1800年6月まで延長。

- Patent 1,244:文書を複写する新しい技術。1780年2月14日受理、1780年5月31日登録。

- Patent 1,306:連続的な回転運動を起こす新しい技術である遊星歯車装置。1781年10月25日受理、1782年2月23日登録。

- Patent 1,321:蒸気機関への新改良。拡張と複動機関。1782年3月14日受理、1782年7月4日登録。

- Patent 1,432:蒸気機関への新改良。3軸駆動と蒸気車。1782年4月28日受理、1782年8月25日登録。

- Patent 1,485:炉を建設する新しい技術。1785年6月14日受理、1785年7月9日登録。

関連書籍

- Schofield, Robert E. (1963年). The Lunar Society, A Social History of Provincial Science and Industry in Eighteenth Century England. Clarendon Press

- Uglow, Jenny (2002年). The Lunar Men. ロンドン: Farrar, Straus and Giroux

脚注

注釈

- ^ 当時の記録では没日を8月25日、埋葬日を9月2日としているが、信頼できる情報の中にはワットの逝去を8月19日としているものもある。19日の根拠は、ジェームズ・パトリック・ミューアヘッドが著した伝記『The Life of James Watt』(1858年、p521)にある。ミューアヘッドはワットの甥に当たるため、きちんと情報が入る情報提供者の立場にいた事が19日説の根拠となっている。しかしその一方、ミューアヘッドの著作には別記にて8月25日死去とも書かれている。当時の新聞記事も要約と遺書の補足とともに25日死去と載せており、例えばタイムズ1819年8月28日付け3ページでも見られる。(ワットが埋葬されたバーミンガム、ハンズワースの聖マリア教会には、没日の記録は無い)

出典

- ^ Thurston, Robert Henry (1878). A history of the growth of the steam-engine. The International Scientif Series. New York: D. Appleton & Company. p. 80. https://books.google.ca/books?id=HguRSvxVtuAC&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false

- ^ a b c 田村光三「イギリスの工業化と企業家活動」『政経論叢』第48巻第1号、明治大学政治経済研究所、1979年6月、33頁、ISSN 03873285、NAID 120001970065。

- ^ Muirhead, James Patrick (1859). The life of James Watt: with selections from his correspondence (2 ed.). John Murray. p. 10. https://books.google.ca/books?id=aA5VAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false

- ^ Klooster, John W. (2009). Icons of invention: the makers of the modern world from Gutenberg to Gates. Icons of invention. 1. ABC-CLIO. p. 30. ISBN 9780313347436. https://books.google.ca/books?id=WKuG-VIwID8C&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false

- ^ Muirhead, James Patrick (1859). The life of James Watt: with selections from his correspondence (2 ed.). John Murray. p. 4,7. https://books.google.ca/books?id=aA5VAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false

- ^ Tann, Jennifer (2004). “James Watt (1736–1819)”. Oxford Dictionary of National Biography. Oxford, England: Oxford University Press

- ^ a b c d e f g h i j 横山孝男. “B編 社会における技術史 第4章 動力の誕生からエンジンへ” (PDF). 山形大学工学部. 2010年6月25日閲覧。[リンク切れ]

- ^ a b 鈴木久男. “科学・技術の世界 ゼロからはじめる「科学力」養成講座1(2009年度) 第4章 エネルギー” (PDF). 北海道大学. 2010年6月25日閲覧。

- ^ Marshall 1925, Chapter 3

- ^ 馬越佑吉. “第三期科学技術基礎計画と大学の研究動向”. 大阪大学大学院経済学研究科・経済学部 第23回OFC講演会. 2011年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月25日閲覧。

- ^ Hills, vol.1, pp.180-293

- ^ James Watt's Fire Engines Patent Act, 1775 (15 Geo 3 c. 61), which in those days required an Act of Parliament.

- ^ 吉賀憲夫. “ウェールズ諸都市 レクサム(Wrexham)”. 愛知工業大学. 2010年6月25日閲覧。

- ^ Brown, Richard (1991). Society and Economy in Modern Britain 1700-1850. London: Routledge. p. 60. ISBN 9780203402528

- ^ 末松良一. “蒸気機関”. 豊田工業高等専門学校. 2014年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月25日閲覧。

- ^ Rolls, Erich (1930), An Early Experiment in Industrial Organisation: Being a History of the Firm of Boulton & Watt, 1775-1805, London: Longman's Green and Co.

- ^ Carnegie, p. 195.

- ^ Hills, vol.3, Ch.5,6

- ^ 三輪誠. “船のエンジンと海洋汚染防止の取組み” (PDF). 神戸大学海事科学部. 2012年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月25日閲覧。

- ^ Hills, vol.2, pp.190-211

- ^ Hills, vol.3, p.116

- ^ Hills, vol.3, ch.4

- ^ “Making the Modern World - The Heroic Age”. webarchive.nationalarchives.gov.uk. 2020年8月30日閲覧。

- ^ “James Watt's legendary 'magical retreat' to be revealed at Science Museum”. (Press Release). Science Museum (London) (2011年3月1日). 2011年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月25日閲覧。

- ^ Carnegie, Andrew (1905). “10”. James Watt. Doubleday, Page and Company. オリジナルの2009年7月8日時点におけるアーカイブ。. http://arquivo.pt/wayback/20090708035219/http://www.history.rochester.edu/steam/carnegie/ch10.html

- ^ Carnegie, ch.11:Watt, the Man

- ^ Hills, vol I, pages 42-43

- ^ Smiles, Samuel (1865), Lives of Boulton and Watt:A History of the Invention and Introduction of the Steam Engine, London: John Murray, p. 286

- ^ a b 齋藤晃『蒸気機関車200年史』(初版)NTT出版、2007年4月2日、pp.16 - 18頁。ISBN 978-4-7571-4151-3。

- ^ "Watt; James (1736 - 1819)". Record (英語). The Royal Society. 2011年12月11日閲覧。

- ^ “Steam giants on new £50 banknote”. BBC (2009年5月30日). 2010年6月25日閲覧。

- ^ Hills, vol.3, p.13

参考文献

- Carnegie, Andrew (2001年(初版1913年)). James Watt University Press of the Pacific. ISBN 0-89875-578-6

- Dickenson, H. W. (1935年). James Watt: Craftsman and Engineer. Cambridge University Press

- Dickinson, H. W; Vowles, Hugh Pembroke (初版1943年、新版1948年、再版1949年). James Watt and the Industrial Revolution

- Hills, Rev. Dr. Richard L (2002). James Watt. Landmark Publishing Ltd

- vol.1: His time in Scotland, 1736-1774

- vol.2: The years of toil, 1775-1785

- vol.3: Triumph through adversity 1785-1819

- Hulse David K. (1999年). The early development of the steam engine. Leamington Spa, UK: TEE Publishing. pp. 127-152. ISBN 1 85761 107 1

- Hulse David K. (2001年). The development of rotary motion by steam power. Leamington, UK: TEE Publishing Ltd.. ISBN 1 85761 119 5

- Marsden, Ben 『Watt's Perfect Engine』 Columbia University Press 2002年 ニューヨーク ISBN 0-231-13172-0.

- Marshall, Thomas H (1925). 3. “Mathematical Instrument Maker”. James Watt (Steam Engine Library of University of Rochester Department of History).

- Muirhead, James Patrick (1854年). Origin and Progress of the Mechanical Inventions of James Watt. ロンドン: John Murray. https://books.google.co.jp/books?id=9lspAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Origin+and+Progress+of+the+Mechanical+Inventions+of+James+Watt.&redir_esc=y&hl=ja

- Muirhead, James Patrick (1858年). The Life of James Watt. ロンドン: John Murray. https://books.google.co.jp/books?id=zUE6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=The+life+of+James+Watt+with+selections+from+his+correspondence&redir_esc=y&hl=ja

- Smiles, Samuel (初版1861-62年 第五版1905年). Lives of the Engineers. ロンドン

- 「Some Unpublished Letters of James Watt」『Journal of Institution of Mechanical Engineers』 1915年、ロンドン

関連項目

外部リンク

- BBC History: James Watt

- Cornwall Record Office Boulton & Watt letters

- Significant Scots - James Watt

- 『ワット(James Watt)』 - コトバンク